●1章 「vesper」と「vesper bell」

●2章 「vespebell」と『VESPERBELL』

┣0節 1章の復習・2章の予習

┣1節 「祈り」と『VESPERBELL』の世界観

┃┣0. この節でやること

┃┣1. VESPERBELL世界での「祈り」の種類

┃┣2.歌詞の中の関連ワード

┃┣3.『廻(めぐ)る』

┃┃┣(1)「廻る」の一般的な意味

┃┃┣(2)『VERSUS』の『廻る』

┃┃┣(3)《『廻る』=輪廻する》からわかること

┃┃┣(4)『廻る』を掘り下げる①―『VERSUS』の構造

┃┃┣(5)『廻る』を掘り下げる②―「『廻る』世界」

┃┃┣(6)『廻る』を掘り下げる③―「『廻る』意味」

┃┃┗(7)結論:『廻る』とは

┃┃

┃┣4. 『記憶』

┃┣5. 『運命』・『光』

┃┗6. 1節のまとめ

┃

┗2節 「時間」か「鐘」か

前回の記事:『VESPERBELL』という名前の意味(その②)

(2章1節の続き)

1. 「祈り」の種類

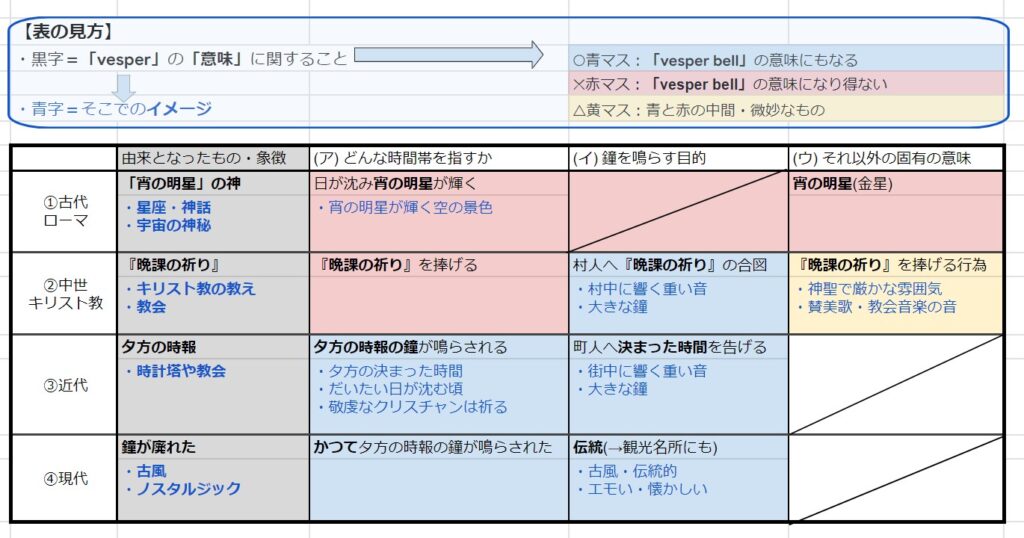

まずは前回の図を再掲する。

この節は、黄色マスの「祈り」が『VESPERBELL』の意味の中心になるかという話だ。

●『晩課の祈り』に限られない

今回検討の対象としている黄色マスは

《『晩課の祈り』を捧げる行為》

と、祈る対象・内容が指定されている。

しかし、前章で見た通り、「vesper」・「vesper bell」とキリスト教との結びつきは弱まった。

「vesper」という言葉が「祈り」を指すようになったきっかけがキリスト教の『晩課の祈り』であったとしても、今日「vesper」の指す「祈り」の対象がこれに限られるわけではない。

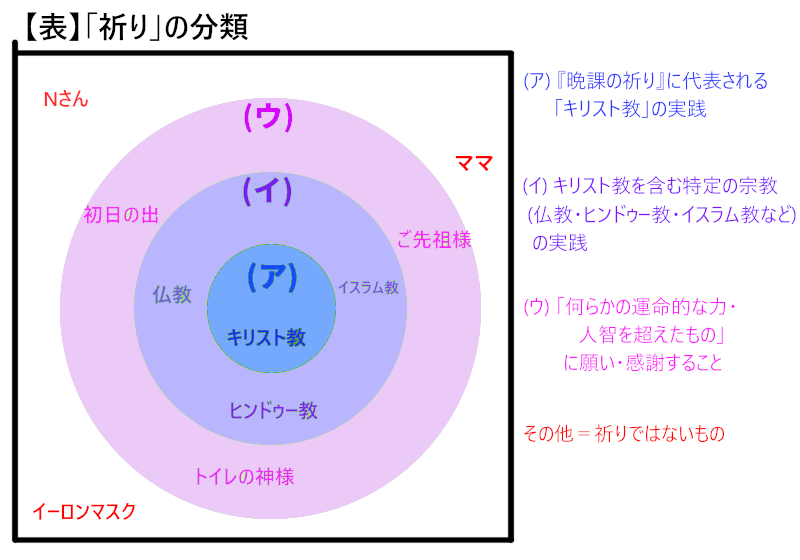

『晩課の祈り』を中心点として、「祈り」の対象を最大限まで拡張していくと、

(ア) 『晩課の祈り』に代表される「キリスト教」の実践

(イ) 「キリスト教を含む特定の宗教(仏教・ヒンドゥー教・イスラム教など)」の実践

(ウ) 「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること

の3段階にわけられる。

そこで、まずは、『RISE』,『VERSUS』の歌詞の中から、一番広い「祈り」の対象、

(ウ) 「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」

に関するものをピックアップする。

それが『VESPERBELL』の世界でどんな意味か探ると、「祈り」との関係が見えてくるはずだ。

私たちの生活を振り返ってみよう。

いわゆる「無宗教」な日本人だって、日常で祈る場面がある。

・トイレでお腹が痛いとき

・初詣に行ったとき

・就活のお祈りメール

etc..

これらは「誰に」祈っているのだろう?

「特定の宗教にもとづいて解釈が確立した神仏」(ヤハウェ、キリスト、アッラー、ブッダetc.. )に対して祈っているわけではない。

トイレの神様、おひさま、名前は知らないけどご利益のありそうな存在…

これら、自分や他の人間の力を超えたものを「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」と呼ぼう。

なお、「他の人間」に何かを「お願いする」ときに、手を合わせて「祈りのポーズ」を取ることもある。

しかし、ここで手を合わせるのは「真剣に頼んでいるよ!」というジェスチャーに過ぎない。

これは「祈る」ではなく「頼む」と理解したほうがいい。

では、「祈る」とは具体的に「何を」しているのだろう?

私たちが祈るときは、たいてい

「お願いします、力を貸してください」

「ありがとうございます…」

のどちらかだ。

これを「願い」と「感謝」と言い換えよう。

上の2つを組み合わせると、(ウ) のとおり、

《「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること》

となる。

2. 歌詞の中の関連ワード

『RISE』『VERSUS』のなかで、「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に結びつきそうなワード・フレーズがいくつか見つかった。

『RISE』

・「鳴り出した鐘が導く運命」

・「断ち切って 運命が示す明日を」

・「記憶辿り繋ぐ想い」

・「消えてった光溢れる記憶」

『VERSUS』

・「運命 光る刹那」

・「廻(めぐ)る意味を求めて 光を辿れ」

・「廻(めぐ)る世界に向かって 立ち向かっていく」

これら『廻る』『記憶』『運命』『光』が何を意味するのか、順に検討していこう。

3. 『廻(めぐ)る』

上でピックアップした言葉のなかでも、『廻(めぐ)る』世界、(二人が)『廻(めぐ)る』意味、に出てくる『廻る』という言葉が、とりわけ宗教的なものに関係しそうだ。

そこで、まずは『廻る』を検討しよう。

(1)「廻る」の一般的な意味・ディテール

①「めぐる」ー「巡る」と「廻る」

「めぐる」という言葉には「巡る」という漢字を使うのが一般的だ。

「あちこち行くこと、また、あちこち行って帰ってくること」を意味する。

「廻る」という字を使うのは、あちこち行ったあと、最終的に「同じ地点に戻ってくる」という点を強調する場合だ。

②「廻」のイメージと「輪廻」

「廻」という字のイメージをもう少し深掘りしよう。

「廻」は「回」とほぼ同じ意味の漢字である。

常用漢字外であり、現代ではあまり使われない。

「廻」という字の出番は、「慣用的に廻という字を用いる単語」のパーツであることが多い。

その筆頭が「輪廻」だ。

「輪廻」は、古代インド哲学をルーツとする概念である。

古代インド哲学では、

「回転する車輪が何回でも同じ所を通るように、人は生まれ変わりを繰り返す」

と考えた。

この現象をインドでは、サンスクリット語で「サンサーラ(संस)」と呼んだ。

これが中国に伝わった際に、漢字で「輪廻」と訳された。

古代インド哲学は、同時に宗教でもあった。

というより、古代インドでは、宗教に関する議論のなかで哲学的テーマに関する理解が深まってきた。そこでの議論を「古代インド哲学」と呼んでいるという状況だ。

現代の4大宗教に数えられるヒンドゥー教・仏教も、古代インドの宗教が発展したものだ。

ヒンドゥー教・仏教の教えの根幹は、

・現世の我々が辿る「輪廻」は、煩悩や迷いに囚われた苦しいものである。 ・この「輪廻」から外れて魂の自由・安息を得た状態こそが救いの境地「解脱」(निर्वाण ニルヴァーナ)である。 ・「解脱」に至るためには、現世において「修行や徳を積む」ことが重要である。

…大雑把にまとめると、こんな感じだ。

現代日本で「輪廻」という言葉が使われるのは、ヒンドゥー教・仏教の文脈であることが多い。

ここでの「輪廻」は、「だから我々はこうすべきだ」というそれぞれの宗教の教えとセットになっている。

これを「教義的輪廻」と呼ぼう。

一方、「輪廻」という言葉は、「だから我々はこうすべきだ」に結び付かず、単に「人が生まれ変わりを繰り返すという現象」だけを指して使われることもある。

これを「現象的輪廻」と呼ぼう。

また、厳密には「現象的輪廻」に当てはまらないが、「現象的輪廻」と似ている物事に対しても「輪廻」という言葉を使うことがある。

「人の生死」に限らず、広く「何らかの物事の成り行きが同じことを繰り返す」ことを「輪廻」と表現するケースだ。

これを「広義の輪廻」と呼ぼう。

「何らかのものごとの成り行きが繰り返す」ことを表現する言葉は、「輪廻」以外にも「堂々巡り」「ループ」などいくつもある。

「輪廻」という言葉を使うのはあまり一般的ではない。

あえて「輪廻」という表現を使用する場合、「回転する車輪のように」というイメージ、「同じ経緯をそのまま・終わりなく」というディテールを強調することになる。

日本人は「無宗教だ」と言われる。

しかし、そんな我々も我々も「ご先祖様」の墓前で手を合わせたり、寺社仏閣で拝んだりする。

実は、日本人は「無宗教」というよりも、昔ながらの「土着信仰」が曖昧なまま残っていると表現するほうが適切である。

日本は古来から(特に中国・朝鮮半島を通じて)アジアと繋がっていた。

5世紀に正式に「仏教伝来」するよりも前の時代から、インドや中国の文明の影響を受けてきた。

そのため、仏教が普及する以前から「輪廻」に通じる考え方は伝わっていた。

日本での最初の統一政権は「大和政権」である…と歴史の授業で習った。

その前は、各地で豪族が地方政権を作っていた。

その地方豪族のうち大和地方のグループが、周辺地方の豪族たちを支配下に組み込んでいき、大和政権が成立した…という流れだ。

元はいち地方豪族に過ぎない大和政権が全国を支配するには、力はもちろん、何らかの建前=正統性が必要である。

その役割を担ったのが「古事記」にも描かれている日本神話だ。

大和政権のトップ・天皇のルーツとなる神を体系化し、また、各地方の氏神をその体系に取り込むストーリーだ。

(「支配の正統性の根拠」という役割は、ローマ神話と同じだ。)

そのバックボーン、各地方ごとの氏神や村の神、自然の神といった土着信仰に、すでに「現象的輪廻」の世界観があったのである。

その後、仏教の伝来・普及とともに、「神道と仏教の関係をどう理解するか」という問題が生じる。

ここで起きたのが「神仏習合」だ。

神道と仏教は対立するものではなく、日本神話の神は仏の一側面である、という折衷的な理解である。

これにより日本では「多様な神仏の多様な側面」という宗教観がより強まっていった。

時代は流れ、明治維新とともに起きた廃仏毀釈運動により、国家レベルでは神道が特別な地位を得たが、第二次世界大戦での敗戦とともにその地位を失い、現在に至る。

われわれ現代の日本に残る、「神様ってたくさんいるよね」「信仰って人それぞれだよね」というスタンスは、2000年前の土着信仰の頃から受け継がれてきた考え方なのである。

そういう意味では、日本人は「無宗教」ではない。

強いていうなら土着信仰である。

私たちがよく日本人を「無宗教」だと言っているのは、

「キリスト教>カトリック」

「イスラム教>シーア派」

「仏教>○○宗>○○派」

…といった、厳密に確立・識別された宗教を信じていないよ、という程度の意味である。

さて、「輪廻」に話を戻そう。

日本には古来から「現象的輪廻」の世界観が持ち込まれ、日本人にとって馴染みの深い考え方になっていた。

「現象的輪廻」概念は、「普通・一般的な考え方」になっている。

一方、仏教など特定の宗教によって理論的に確立された「教え」は、曖昧な土着信仰を駆逐して「皆に共通のもの」として定着するには至らなかった。

仏教やヒンドゥー教の「教義的輪廻」概念は、「特別・特殊なもの」という扱いだ。

このように、現代日本では「現象的輪廻」と「教義的輪廻」の間に距離が生まれている。

必然的に、本稿では「教義的輪廻」と「現象的輪廻」を区別して扱うべきであるということになる。

③「輪廻」と「廻る」

①で、「廻る」という表現は「同じ地点に戻ってくる」ことを強調するものである、と説明した。

これは「広義の輪廻」にあたる。

また、「廻」という字で連想される筆頭が「輪廻」であるから、「廻る」という表現は「宗教的輪廻」「現象的輪廻」を暗喩する意図で使われていることもある。

④まとめ

「廻る」は、直接的には

「広義の輪廻」すること、すなわち「なんらかのものごとが、回転する車輪のように同じ経緯をそのまま終わりなく繰り返す」ことを指す。

また、文脈によっては

・「教義的輪廻」すること

・「現象的輪廻」すること

を指すこともある。

つまり「廻る」という名詞は、「輪廻」を動詞化した「輪廻する」と言い換えられることになる。

(2)『VERSUS』の『廻る』

さて、上で「廻る」という言葉の一般的な意味・用法を解明した。

それでは、VESPERBELLの曲に登場する『廻る』も、同じ意味であると理解して良いだろうか?

『廻る』という歌詞が使われているシーンを確認してみよう。

『VERSUS』の曲中、3:30頃に

『廻る』意味求めて光を辿れ(3:30)

と出てくる。この前後のMVの描写(3:05~)に注目したい。

●背景に並ぶ「∞」の扉

制服姿のカスカが、いくつも並ぶ扉から一つを選び、開いて進むシーンだ。

『VERSUS』における扉は「たくさんある未来の可能性」の象徴であり、そのうちの一つを選んで開くことは「たくさんある未来の可能性のなかから、これから自分が歩んでいく未来を選択する」ことの象徴だ。

カスカは、光を辿って、自分の進むべき未来を選択したというわけだ。

扉を開いたあとの景色として、舞台衣装姿の二人が空に並び、その背景には扉が「∞」の形に並んでいる様子が描かれている。

この「∞」に注目したい。

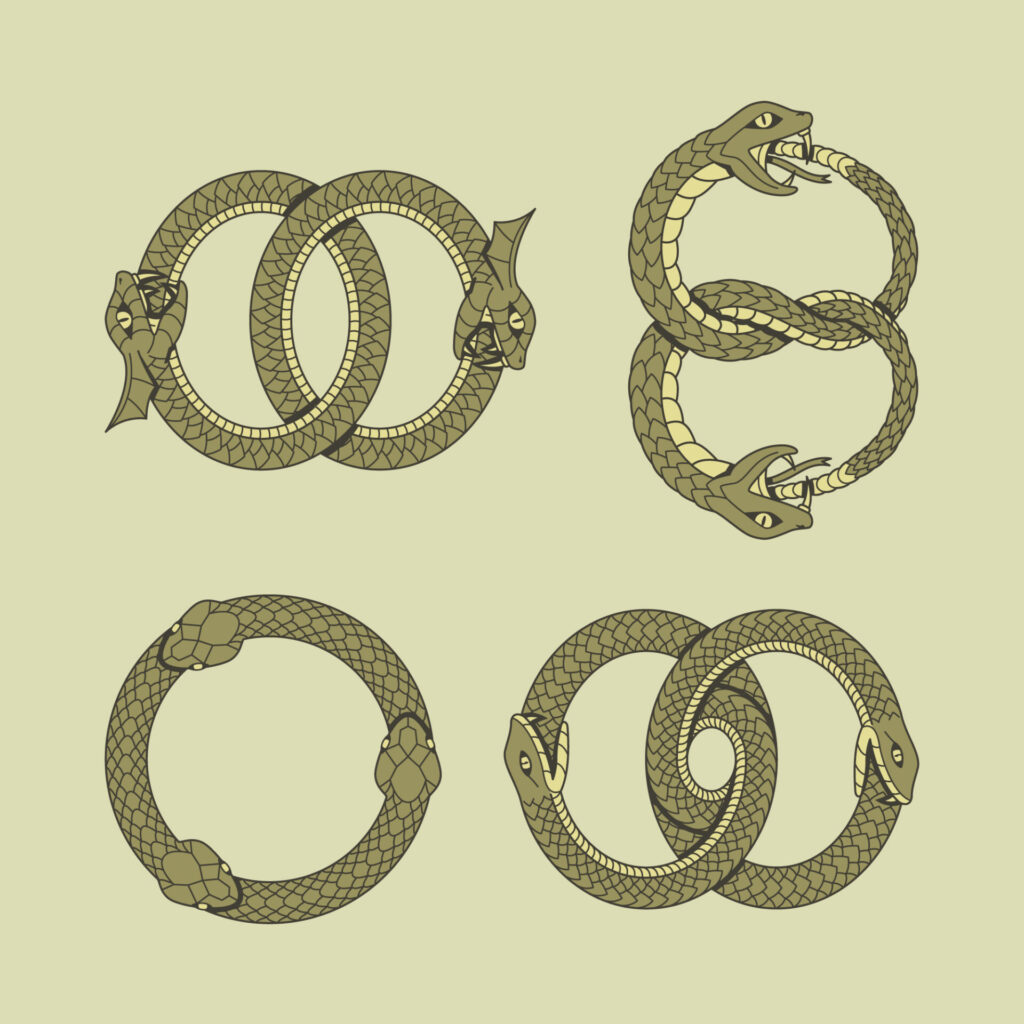

「∞」という形は、「無限」という意味の記号である。この形は「ウロボロス」に由来する、という説が広く信じられている。

「ウロボロス」とは、《自らの尾を噛んだ蛇(あるいは蛇のような形の竜)》のギリシャ語での呼び名である。

【図】ウロボロスの例

(著作者:Freepik)

蛇という生き物自体、その脱皮を繰り返す生態から、古来「死と再生を繰り返すもの」あるいは「終わらないもの」すなわち「輪廻」を示唆するものと考えられてきた。

ギリシャ・ローマ、エジプト、インド、中国、中南米…世界中と言えるだろう。

そして「ウロボロス」は、蛇の「輪廻」の象徴としてのイメージをより強調するものである。

蛇の体を頭から辿っていくと尾で終わるはずだが、頭が尾を飲み込んでしまっているため、また頭に戻ってくる。

この「終わりのない円環」という形が、蛇の「輪廻」の象徴としての面を強調しているというわけだ。

この「ウロボロス」は、地域によって、一匹の蛇が自らの尾を飲み込んでいるものとして描かれていることもあれば、二匹の蛇が互いの尾を飲み込んでいることもある。

二匹の蛇で描く場合、○、あるいは○がねじれた∞という形で描かれることが多い。

こうして、「∞」は「ウロボロス」=「輪廻」を表す記号だと捉えられるのである。

「未来の可能性」の象徴である扉を「∞」の形に配置しているのは、「輪廻」を示唆する表現であると読み取ることができる。

●ヨミとカスカの配置・動き

この場面でのヨミとカスカの配置、動きにも注目したい。

2人は、互いに頭と足の向きを逆にして並び、円を描き回っている。

この「お互いの足に頭が続く形で円を描く」構図は、二匹のウロボロスを○の形で描くパターンと同じである。

この配置だけをもって「ウロボロスの比喩である」と言うのは無理があるが、視聴者には、すでに背景の「∞」に並ぶ扉を通じてウロボロスが暗示されている。

それに加えて2人は頭でお互いの足を追うように ――二匹の蛇が相手の尾を食まんとするのと同じ動きで―― 回っている。

これは「ウロボロス」のイメージを更に強く植え付け、重ねて「輪廻」を示唆するものである。

●まとめ

以上のように、『VERSUS』のMVのなかでは、「輪廻」がいくつもの形で暗示されている。

これと照らし合わせると、『VERSUS』のなかで『廻る』という言葉を使ったのは、明確に「輪廻」を示す意図であると読み取ることができる。

つまり、『VERSUS』における『廻る』も、一般的な「廻る」=「輪廻する」と同じ意味である。

上に挙げたヨミとカスカの構図・動きに、ウロボロスでなく陰陽太極図を連想した方もいるだろう。

<図:陰陽太極図>

この図は、太極拳のモチーフとして使われることもあって、日本でもそれなりに知られている。

陰陽太極図の示す思想は、名前の通り、

「陰」と「陽」で「太極」(万物の根本)ができており、すべての物や出来事は、「陰」と「陽」の移ろいにすぎないというものだ。

「終わりなく続くこと」もその意味に含む。

言い換えると、陰陽太極図もまた「輪廻」を表すものである。

さて、陰陽の「陰」「陽」が指すものに注目しよう。

「陰」を示す色は「黒」、「陰」に属するものに「月」がある。

「陽」を示す色は「白」、「陽」に属するものに「太陽」がある。

VESPERBELLの2人は『VERSUS』のなかで「太陽と月のような2人」と歌われていること、カスカの衣装が白、ヨミの衣装が黒であることを思い出してほしい。

なお、「太陽と月のような2人」という歌詞は『VESPERBELL』という言葉を理解するにあたって極めて重要な意味を持つ。

そのことは後で説明する。

(3) (1)と(2)からわかること

さて、「祈り」を

(ア) 『晩課の祈り』に代表される「キリスト教」の実践

(イ) 「キリスト教を含む特定の宗教(仏教・ヒンドゥー教・イスラム教など)」の実践

(ウ) 「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること

の3段階に分類したことを思い出してほしい。

『VEPERBELL』の『廻る』=「輪廻」する、という理解と、(ア) (イ) (ウ) が両立するか検討しよう。

(ア) キリスト教と「輪廻」

キリスト教の教えと「輪廻」は相性が悪い。

キリスト教では「生まれ変わりを繰り返す」という意味での「現象的輪廻」は否定されている。

人の人生は一度きりであり、死したあとは天国か地獄で悠久のときを過ごすとされる。

また、キリスト教では、世界は神の創造によって始まり、神の計画通りに進み、いずれ神の予定している終末を迎えるものだと考えられている。

「ものごとが終わりなく繰り返されること」という「広義の輪廻」とも相性が悪い。

(イ) 「特定の宗教」と「輪廻」

このうちキリスト教については(ア) で検討したから、キリスト教以外の宗教と「輪廻」の関係を検討しよう。

イスラム教は、キリスト教と同じく「輪廻」と相性が悪い。

「生まれ変わりを繰り返す」ことは否定しているし、世界は神の計画通りに進み、いずれ神の予定している終末を迎えるものだと考えられている。

(イスラム教は、キリスト教やその前身たるユダヤ教の影響を強く受けている。死生観や終末観も同様だ。)

ヒンドゥー教・仏教は「輪廻」を肯定する。

ただし、ヒンドゥー教や仏教の教義においては、「輪廻」は「解脱」とセットの概念であり、「修行・徳」を積むことで「解脱」に至ることこそが最も重要である。

つまり、ヒンドゥー教・仏教の文脈で「輪廻」といえば「教義的輪廻」だ。

『VERSUS』がヒンドゥー教・仏教の「教義的輪廻」に触れるものだとしたら、「解脱」や「修行・徳」にも言及していないとおかしい。

しかし、『VERSUS』の歌詞のなかに「解脱」は現れないし、「解脱」に至るための仏教的・ヒンドゥー教的「徳・修行」のような行為も描かれてはいない。

前述のとおり、「輪廻」は古代インド哲学で生まれた概念だ。

また古代インド哲学は宗教でもあった。

哲学的な議論に色々な立場があり、それが○○教、あるいは○○派と呼ばれた。

その意味では、(イ) の検討の対象に、これら○○教・○○派を加えるべきである。

そして、そのなかに、

《「現象的輪廻」を肯定し、かつ『VERSUS』の歌詞とその宗教的実践と結びつく○○教》

があれば、

《○○教が『VESPERBELL』の世界観のベースになっていて、『VESPERBELL』の世界における「祈り」とは「○○教の祈り」を指す》

と解釈できる可能性がある。

しかし、私にはこれら全てを検討する知識・能力がない。

申し訳ないが、今回の検討では対象外としたい。

ミュージシャンについて語るなかで宗教の話が出てくると、なにか異質なものに感じるかもしれない。

しかし、ミュージシャンが特定の宗教を信仰し、楽曲の背景にその教えがあることは決して珍しくない。

日本では中島みゆき『糸』が有名だ。

この曲は、彼女が信仰する「天理教」の3代目代表の息子の結婚を祝して提供されたものだ。

最近では、藤井風の楽曲が「サティア・サイババ」の教えに基づく世界観を表現していると言われている。

アルバムタイトルが「サティア・サイババ」の有名な言葉から採られているほか、藤井風氏のインタビューや配信での発言から、楽曲のバックボーンに「サティア・サイババ」の教えがあると推測されている。

なお、「サティア・サイババ」は(自身では全ての宗教の根本であると言っているが)ヒンドゥー教に大きな影響を受けている。

「サティア・サイババ」は「シルディ・サイババ」という宗教的指導者の生まれ変わりを自称しており、その「シルディ・サイババ」はヒンドゥー教ヨーガの行者であった。

洋楽ではキリスト教の影響が強く、枚挙に暇がないが、たとえばカニエ・ウェストの『Jesus Walk』は明確にキリスト教の祈りの歌だ。

以上のことから、以下の2つのことが言える。

1つ目。

VESPERBELLの『廻る』は、仏教・ヒンドゥー教など特定の教えにコミットする「教義的輪廻」ではない。

2つ目。

VESPERBELLの世界に「祈り」があったとして、それは

(ウ) 「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること

を広く指すものである。

ここで注意してほしいのだが、『VESPERBELL』の世界が「キリスト教や仏教等を認めない」ということではない。

むしろ、認めていないのは、「祈りと言ったら○○教の祈りを指す」という世界観である。

『VESPERBELL』世界では、キリスト教の祈りも、仏教の祈りも、トイレの神様への祈りもあり得るということである。

(4)まとめと次回予告

《『VESPERBELL』というユニット名の中心に「祈り」が来るかどうか》

を考察するために、まず『VESPERBELL』世界での「祈り」はどのようなものか検討した。

『VESPERBELL』の世界では、「祈り」は

《「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること》

を広く指すことがわかった。

すると、次なる検討対象は

『VESPERBELL』の世界において、

《「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」に、願い・感謝すること》

は、ユニット名の中心になるほど重要な存在であるか

という問いだ。

この問いに答えを出すには、『VESPERBELL』の世界に登場する

「何らかの運命的な力・人智を超えたもの」を一つずつ分析し、それが『VESPERBELL』の世界観においてどんな地位を占めているか検討することになる。

実は、これまで行っていた作業の続きだ。

ここまで『VERSUS』における『廻る』=「輪廻」の解釈を行ってきた。

せっかくだから、この作業をもう少し進めてみよう。

……といったところで本稿はおしまい。

(その④)に続く。

コメント

[…] 前回の記事:『VESPERBELL』という名前の意味(その③) […]