【2】切り抜き動画の投稿には、RK Musicの許諾が必要か

MAP:今ココ

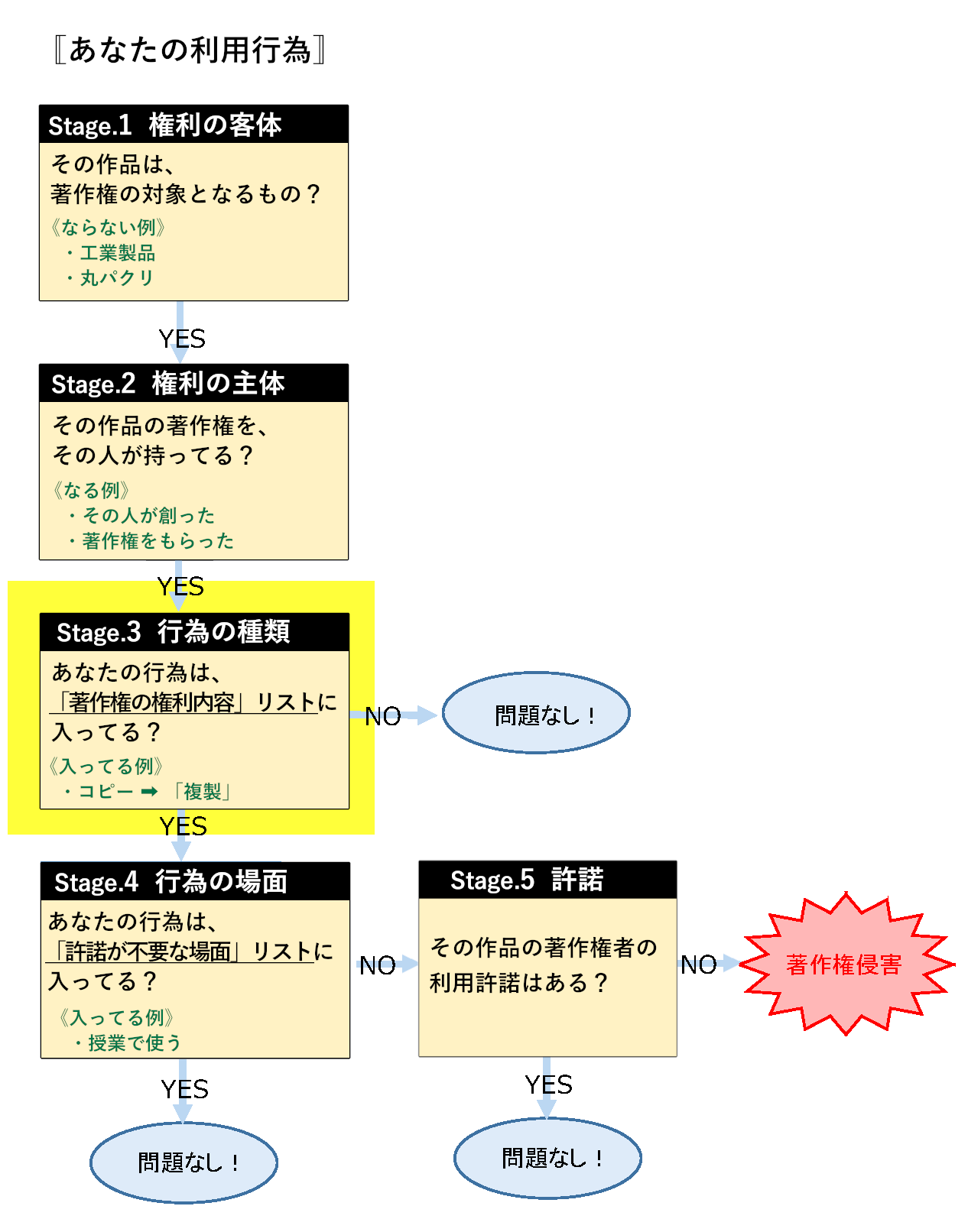

〚Stage 3〛切り抜き動画の作成・投稿は、「著作権の権利内容」リストの対象か?

関係しそうなリストの項目

複製・翻案

著作権法が定める「著作権の権利内容」リストの中に、

複製権

:「その著作物を複製する権利」(21条)

翻案権

:「その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」(27条)

…があります。

切り抜き動画を作成する行為が複製か翻案にあたるかもしれません。

公衆送信

「著作権の権利内容」リストには、

公衆送信権

:「その著作物について、公衆送信~略~を行う権利」(23条1項)

…もあります。

YouTubeにアップロードすること、またYouTubeが誰にでも見れるように公開しておくことは「公衆送信」に該当します。

切り抜き動画が元動画の「複製」である場合には、切り抜き動画は「元動画の一種」として扱われます。

「著作物」とは表現・情報です。

どの紙に描かれていようと、そこに写されている情報が同じならば、「著作物」としては同じという風に扱われます。

切り抜き動画という元動画の表現物の一種を公衆送信しているので、法律上は「元動画を公衆送信している」ということになります。

そして、元動画を公衆送信することは、元動画の著作権者が独占する権利です。

作った切り抜き動画が「複製」であれば、元動画の公衆送信権がそのまま及びます。

「複製によって作られたもの」(複製物)はいわば元動画の一種として扱われるため、元動画の著作権の対象物となるのです。

ですが、作った切り抜き動画が「翻案」である場合、元動画の公衆送信権は及びません。

なぜならば、「複製された物」と異なり「翻案によって作られた物」(翻案物)はあくまで元動画とは別の著作物という扱いだからです。

それでも、結論を言うと、翻案物である切り抜き動画を公衆送信するには、元動画の著作権者の許可が必要です。

著作権法28条によって、元動画の著作権者(RK Music等)には「翻案物」について「翻案物」の著作権者(切り抜き作成者)と同じ種類の著作権が与えられます。

切り抜き作成者は、作成した翻案物(これも一つの著作物です)について、複製権・翻案権・公衆送信権などを持っています。

それと同じ権利がRK Musicにも自動的に生じるのです。

結果として、翻案物に対して、切り抜き作成者とRK Musicの両者が対等に複製権・翻案権・公衆送信権を持っているということなります。

この場合、「翻案物」を公衆送信するには、著作権者の両方ともが同意する必要があります。

具体的には、

・第三者が切り抜き動画をコピーして公衆送信する場合

➥RK Musicと切り抜き作成者、2人の許可が必要

・RK Musicが切り抜き動画を公衆送信する場合

➥もう一方の著作権者である切り抜き作成者の許可が必要

・切り抜き作成者が切り抜き動画を公衆送信する場合

➥もう一方の著作権者であるRK Musicの許可が必要

…ということになります。

切り抜き動画は、複製・翻案にあたるか?

何が「複製」で何が「翻案」か、条文には書いてありません。

最高裁判所が定義した判例がありますが、読んでも全くわからないと思います(少なくとも私はわかりません)。

ポイントは、

- 「複製」はコピーをイメージすれば大体OK

- 完全コピー以外でも、部分コピーやちょっと加工しただけみたいなものは「複製」扱い

- 「翻案」は元の作品をベースに、工夫して加工して、新しい著作物を作ること

- 「もはや元の作品とは完全に別物でしょ」というレベルの加工をしたら「翻案」じゃなくて、法律上無関係な新しい著作物という扱い

…という4点です。

元の著作物に近い順で

「複製」のうち完全コピー>「複製」>「翻案」>別の作品、と区切られます。

「複製」・「翻案」をする権利は著作権者が独占していますが、「複製」・「翻案」にあたらない「法律上無関係な新しい著作物を作ること」は、誰でも自由に行うことがでます。

そこで、どこまでが「複製」・「翻案」で、どこからが「法律上無関係な新しい作品を作ること」になるのかの境界線が問題となります。

また、これは議論の先取りになってしまうのですが、RK Musicの二次創作ガイドラインでは「複製」か「翻案」かで大きく異なった取り扱いを受けます。

そこで、どこまでが「複製」でどこからが「翻案」かの境界線も理解しておく必要があります。

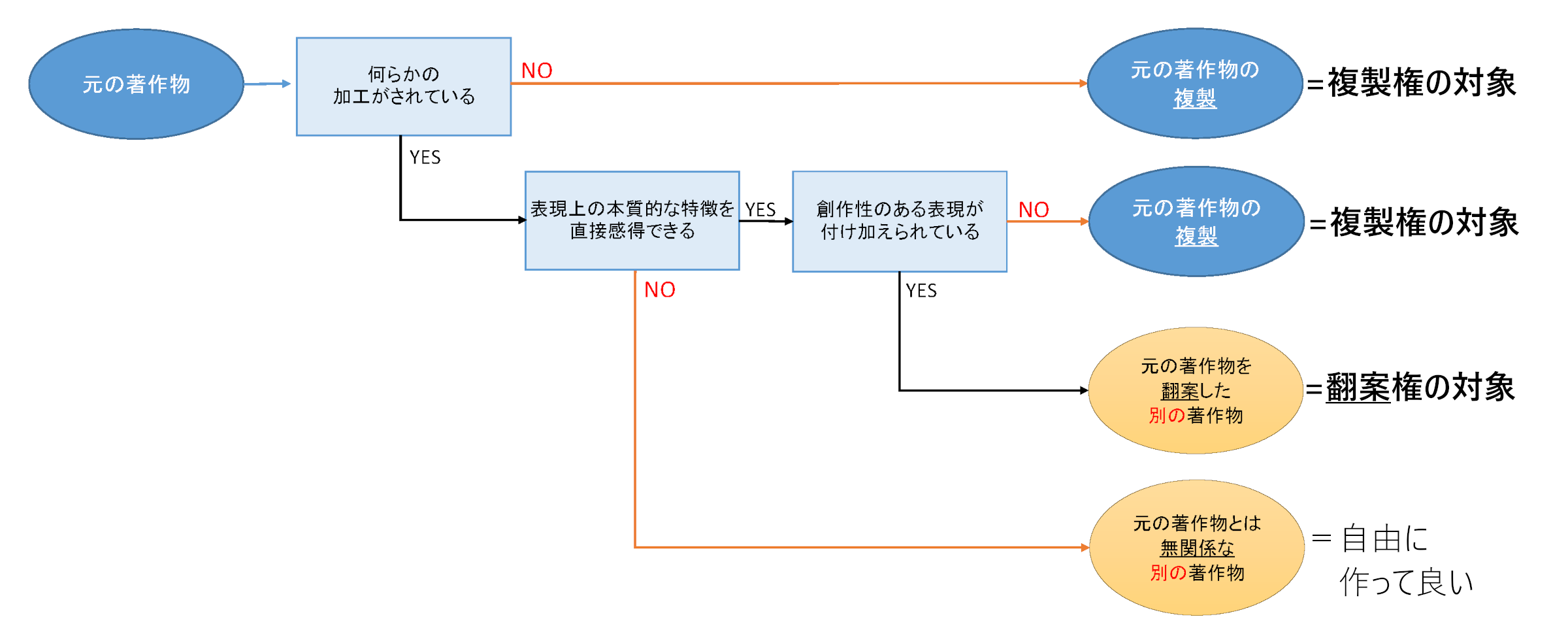

これらの線引について、学者さんの一般的な説明を図にするとこんな感じです。

複製・翻案 vs 「別の作品を作ること」

一般論

↑の2つ目の分岐点「元の作品の表現上の本質的な特徴を直接感得できる」です。

そんなこと言われても、正直、何を言っているのかわかりませんね???

【参考】もうすこし分かりやすく言ってくれた裁判例

「元の作品の表現上の本質的な特徴を直接感得できる」のことを

「いずれか一方の作品(※)に接したときに他方の作品との同一性に思い至る程度に両者の基本的な内容が同一である」

と説明している裁判例があります。

(「SMAP大研究」事件 東京地判平成10年10月29日(平成7(ワ)19455))

「SMAP大研究」事件は、ある出版社が「SMAP大研究」という本を出版したところ、本の内容が「JUNON」や「an・an」など複数の雑誌記事のパクリであるとして訴えられた事件です。

この裁判例の中では、上に引用した部分に続けて、

既存の著作物中の創作性の認められない部分を利用したにすぎない場合には、複製権又は翻案権を侵害しない

として、

<本の何ページのこの部分が、ananのこの記事のここと基本的内容が同一だ>

<ananのその部分には創作性がある>

というふうに個々の部分に切り刻んで検討しています。

ですので、作品全体を見た印象として「あの作品っぽいな」と思い浮かぶだけでは足りません。

このことは最高裁の判例でも明示されており(江差追分事件 最判 平成13年6月28日 平成11(受)922)、確立されています。

同じように、「全体的な大筋のストーリーが似ているだけでは翻案とは言えない」とした「武蔵 MUSASHI」事件(知財高判平成17年6月14日 平成17(ネ)10023)裁判例があります。

NHK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」が映画「七人の侍」のパクリだとして裁判になった事件です。

類似点ないし共通点は結局はアイデアの段階の類似点ないし共通点にすぎないもので

あり~(略)~表現上の本質的特徴を~(略)~感得することはできない

として、ストーリーの大筋は似ているが翻案権の侵害にはならないとしました。

とても偉い学者さんは「総合的な判断で常識的な結論を導かざるを得ない」と言っています(中山 P.746・注35も参照)。

この辺は正直、「裁判所が○○のことを翻案って言ってたから、これも翻案でしょ」みたいな相場で判断する世界です。

切り抜き動画について

で、切り抜き動画は元動画の複製か翻案にあたるだろうっていうのが相場のようです。

(もう少し↓の +【紹介】ネット上で見つけた弁護士の記事 に、見つけた記事をまとめてあります。

どの記事も、複製か翻案にあたることは当然と捉えているようです。)

【補足】理屈で考えても、同じ結論

切り抜き動画は、元の動画の映像なり音声を使って、元の動画の面白い部分が伝わるように編集するものです。

元の動画と見比べて「これだ」とわからないような動画は、もはや”切り抜き”じゃないですよね。

この性質を踏まえると、切り抜き動画は必然的に「いずれか一方の作品に接したときに他方の作品との同一性に思い至る」すなわち「元の作品の表現上の本質的な特徴を直接感得できる」はずだ、と言えそうです。

複製vs翻案

一般論

複製と翻案の区別、切り抜き動画がどちらに当たるかも見ておきましょう。

↑の図の通り、複製か翻案かを線引するのは「創作性のある表現が付け加えられているか」です。

ある表現に「創作性があるかどうか」は、作成者の何らかの個性(オリジナリティー)が流出しているかで決まると言われています。

なんにもわかりませんね。

実際には「いくつかあり得る表現方法の中から、作成者が自分で考えて選んでいる」と言えるかどうかで判断されることが多いようです。

「他と異なる何らかの工夫が凝らされたものである限り、創作性が肯定される」と表現している書籍もあります(島並ほか『著作権法入門』第4版 P.32)。

逆に、一つの表現方法しかないため誰がやっても同じ表現になるようなものは、どう表現するかに作成者の個性が入り込む余地がないから作成者の個性が流出していない、として創作性が否定される…というわけです。

最近有力な見解として、従来創作性の基準として問題とされてきた「ありふれた表現」は「作成者の個性」の問題ではない、とする立場があります。

この立場は、「ある内容を表現するのに、誰がやっても同じようにしか表現できない」場合には、それについて著作権による保護を認めてしまうと、他の人がその内容を表現できなくなってしまって支障をきたすために、著作権による保護を認めるべきではない、と考えます。

(中山 p.)

『選択の幅』理論と呼ばれています。

この説は、従来の「個性の流出」といった考え方について、著作権法上ひとつの著作物の類型として認められているプログラムに、果たして人格・個性の流出などといったものがあるのか?という批判を向けるものです。

もしプログラムについて「個性の流出」というものがない場合に、プログラムについてだけ「著作物」性を判断する別の基準を設ける、というのは理論として整合性を欠くし、また、プログラム以外の著作物についても、実際に考慮されてきたのは「それを著作物として保護したら支障がないか」という点であるから、すべての表現類型についての一般的な基準として『選択の幅』を用いるべきだ、と考えます。

なお、この立場は、あくまで「その内容を表現するのに他の選択肢があるか」を問題とするのであって、結果として採用された表現が平凡な(ありふれた)ものであるかを審査するものではない点に注意が必要です。

切り抜き動画について

では、切り抜き動画はどうでしょうか?

一口に「切り抜き動画」といっても色々あります。

下の4段階に分けて考えてみましょう。

Lv.1 単に「xx分xx秒 ~ yy分yy秒」と始点と終点を指定して元動画をトリミングしただけの動画

Lv.2 動画内での発言をそのまま文字起こしした字幕を付けたもの

Lv.3 字幕に色やフォント・動きなどの演出効果を加えたもの

Lv.4 字幕以外にも、画像などの素材を追加したり演出を加えたもの

Lv.1 始点と終点を指定して元動画をトリミングしただけの動画

この場合、「創作性」以前に、何の表現も付け足されていませんね。

「ある写真の一部」や「小説の何ページから何ページ」のように著作物の一部をコピーすることも複製にあたります。

したがって、Lv.1の切り抜き動画を作ることは、元動画の複製にあたります。

Lv.2 字幕を付けたもの

著作権法のなかに、参考になる制度があります。

それは、

図書館や障害者福祉施設が、

・聴覚障害者のためにビデオに字幕を付けること

・その字幕付きビデオを貸出しのために複製すること

は、どちらも著作権者の許諾なく行うことができる

という制度です(著作権法37条の2)。

この規定は、ビデオの字幕を作成することは複製にあたるし、「字幕付きビデオ」に元の著作権者の複製権が及ぶことを前提としています。

著作権法は「単純に字幕を起こすこと」や「元動画に字幕を付け加えること」は創作的な表現ではない(から翻案ではなく複製だ)、と考えているようです。

【補足】理屈で考えても、同じ結論

字幕の文字の内容は、動画内の発言によって必然的に決まります。

「誰がやっても同じになる表現」だから、作成者自身の個性が表れようがない、すなわち創作性がないと言えそうです。

したがって、Lv.2の切り抜き動画を作ることは、元動画の複製にあたります。

事件の概要

ある人の描いたイラストが、作者に無断で加工され、文字が加えられて、同人誌紹介サイトに掲載された事件です(このサイトはユーザーが作品を登録するスタイルのようです)。

掲載された画像は、元絵からキャラのシャツの色・髪の長さが変更されたうえ、「なまらわや」「レオラギ多めグッズ」という文字が加えられていました。

作者が、サイト管理人に、上の登録を行った者を特定するために発信者情報開示請求を行いました。

裁判所の判断

「頭にフードを被り、前髪が目までかかった細身の若い男性が、流し目で右前方を見ている」という本件著作物の表現上の本質的特徴を維持しつつ、複製した画像の一部をトリミングし、「なまらわや」「レオラギ多めグッズ」との文字をイラストに重ね、男性のシャツの色や髪の長さなどに変更を加え、著作者名の表示をせずに、ウェブサイトに掲載した

行為が、

本件著作部に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害するものであることは明らかである

ポイント

①シャツの色や髪の長さなどを変更

②「なまらわや」「レオラギ多めグッズ」との文字をイラストに重ねた

…という2点の加工があっても、なお複製だと認定しています。

②は

・「なまらわや」(北海道弁で「とてもやばい」という意味らしいです)

…文字自体が短く、ありふれた表現である

・「レオラギ多めグッズ」(「レオラギ」は、ツイステのCPらしいです)

…事実をそのまま説明するもので、思想・感情が表現されていない

ため、「どちらも創作性のある表現ではないから翻案ではない」という結論なのでしょう。

個人的には、①の変更があっても「原著作物の表現の本質的特徴を直接感得できる」し、その変更に創作性がない、という判断が気になります。

どんなものか、見てみたいですね。

Lv. 3 字幕に色やフォント・動きなどの演出を加えたもの

Lv.2のような、ヒントになる規定、裁判例がありません。

また、教科書等にも載ってもいません。

ネット記事も探してみましたが、私の探せる範囲では、この点を深く検討するものはありませんでした。

法曹資格者の作成している記事で、多少なりとも触れているものを挙げます。

「翻案にあたる」と簡単に説明するもの

●『人気化する切り抜き動画 著作権上の注意点を解説 』弁護士法人 モノリス法律事務所

●『切り抜き動画を投稿することは違法? 罰則や逮捕されるケースを解説』ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィス

●『【クリエイターの法務】書き起こしと著作権法』 note 弁護士 舟橋和宏

●『Youtubeの切り抜き動画は著作権侵害で違法?わかりやすく解説』ネット誹謗中傷弁護士相談ナビ 弁護士法人若井綜合法律事務所

「複製または翻案にあたる」と簡単に説明するもの

●『無断「切り抜き動画」著作権侵害の可能性も 未成年でも損害賠償請求のリスク』弁護士ドットコムニュース(佐藤孝丞弁護士による解説)

3つの類型に分類して、それぞれ複製か翻案か簡単に説明するもの

ですので、私なりの考えを説明します。

Lv.2 で書いたとおり、字幕の内容自体は配信内の発言によって必然的に決まるので、個性が表れようがありません。

しかし、字幕に色を付けたりフォントを変えたり動きを付けたり…といった演出を付ける行為は、作成者が「ここは笑いどころだからデカい字にしよう」とか「悲しいニュアンスが伝わるフォントにしよう」と、字幕の内容自体には含まれないニュアンスやトーン・ポイントを付け加えるものです。

ですから、このような演出は視覚的な表現といえるはずです。

(比べるのもおこがましいですが、カバーMV等のモーションリリックはこの視覚的な表現の極致です。)

どの色・フォント・動きで演出するかは多くの選択肢があり、誰がやっても同じにはなりません。

字幕に付けられた演出は、数多に考え得るパターンのなかから作成者なりに効果を考えて選択し・組み合わせたものです。

ですから、その演出の付いた字幕には作成者の個性が表れており、創作性のある表現といえるはずです。

したがって、Lv.3のような切り抜き動画を作ることは多くの場合元動画の翻案にあたると考えます。

誤解してほしくないのは、「フォントサイズや色には選択の余地がある以上、すべての字幕には創作性がある」とは言っていないことです。

あくまで上のような「こういうニュアンスを伝える」という意図・効果のある演出には作成者の個性が表れているから創作性がある、という話です。

また、たとえば字幕の1箇所に少し加工が入っているだけでは、演出と評価できるのか・創作性があるか微妙なケースもあると思います。

そのような場合には、字幕全体を通じて見て、その部分の加工に演出の意図・効果が表れているか判断することになるでしょう。

Lv.4 字幕以外にも、画像などの素材を追加したり演出を加えたもの

元の動画になかった素材を追加する行為は、通常、何らかの創作的な意図をもって行われており、また、元の動画になかった表現上の効果が生まれるはずです。

ですから、Lv.3にも増して創作性が認められやすいと考えられます。

皆さんは、YouTubeで「ファスト映画」を見たことがあるでしょうか?

映画のダイジェストを10~15分にまとめたやつです。

YouTubeで組織的に「ファスト映画」動画をたくさんアップロードして広告収入を稼いでいたグループ3名に対して、元となる映画の著作権者の翻案権・公衆送信権を侵害するとして、民事裁判で5億円の損害賠償が命じられ、また刑事裁判で有罪判決が下されました。

・民事裁判…東京地判令和4年11月17日(令和4年(ワ)第12062号)

・刑事裁判…令和3年11月16日(令和3年(わ)319・428号)

この事件は、Y1~3が3人で共同してファスト映画を作っていました。

この3人の刑の重さが若干違うので、紹介します。

●Y1:懲役2年 罰金200万 執行猶予4年

・計画を発案し、共犯者を誘い入れた

・動画データの作成においても主導的な役割を果たした

●Y2 懲役1年6ヶ月 罰金100万 執行猶予3年

・Y1と比較すると従属的な地位

・動画データの編集作業においてはY1とともに中心的な役割

・広告収入を得ていた

●Y3 懲役1年6ヶ月 罰金50万 執行猶予3年

・Y1,Y2と比較すると従属的な地位

・オープニング動画の作成等の重要な役割を担っていた

・↑の作成等について相応の報酬を得ていた

民事裁判でも刑事裁判でも、ともに「翻案」にあたると判断されています。

刑事裁判のほうでは、

(事実認定の補足説明)

「判示第1記載の各動画データは、各映画の映像そのものを用いて、相応の長さのナレーションにより各映画のあらすじを説明するというものである。このような各動画データの内容等に鑑みれば、その作成行為は~(略)~翻案にほかならず」

と判示しています。

切り抜き動画とファスト映画では状況は全く異なりますが、「他人の動画を切り抜いて編集した行為」を「翻案」と判断した点は参考になります。

アップロードされていた「ファスト映画」は、元となる映画を部分カットしてつなげて10~15分にまとめられていただけでなく、あらすじを説明するナレーションも付けられていました。

そのため「複製」ではなく「翻案」だとされたのでしょう。

Lv.4の切り抜き動画 と同等か、それよりも更に創作性が認められそうなケースですね。

※なお、この民事裁判では被告が最初から原告の主張をすべて認めて一切争わなかったため、翻案に該当するかどうかしっかりと審理されたわけではありません。

仙台高判令和4年9月15日 令和4年(う)94号

(第1審 仙台地判令和4年5月19日 令和4年(わ)120号)

でも、懲役2年執行猶予4年(単独犯)、罰金200万円の有罪判決が下されました。

こちらでも翻案であるとされています。

判決が端的でわかりやすので引用します。

「被告人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで~(略)~映画の著作物である「●●●」ほか2作品の映像を編集し、かつ、同作品のあらすじを説明したナレーションを挿入するなどして翻案した動画データ3点を作成した上、~(略)~動画配信サイト「D」に公開し、同Dを利用する不特定多数の物に自動的に公衆送信し得る状態にし、もって~(略)~著作権を侵害した。」

コメント