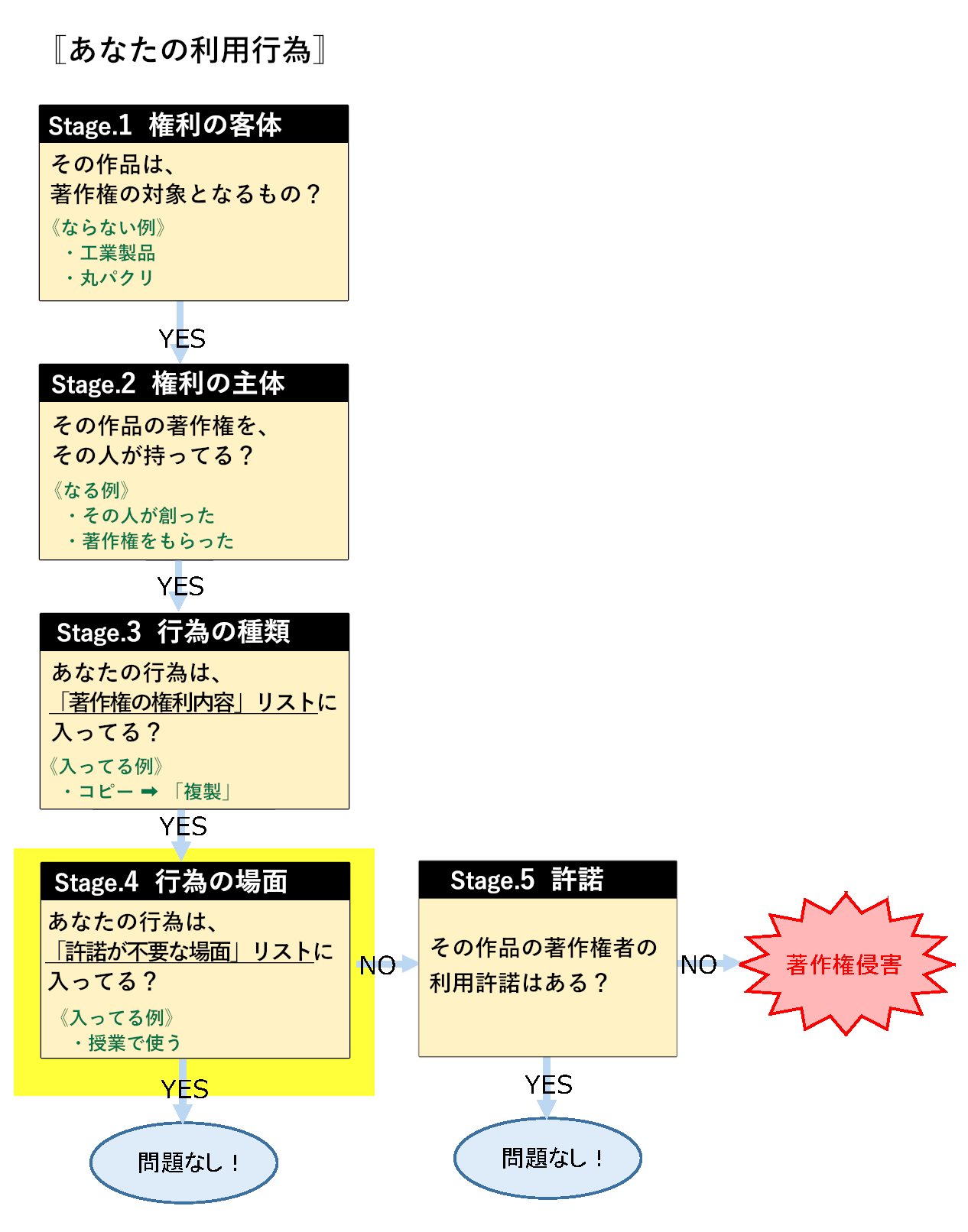

〚Stage 4〛切り抜き動画の作成・投稿は、「許諾が不要な場合」リストの対象か?

MAP 今ココ

リスト中で関係するものは・・・

著作権法の「許諾が不要な場合」リストの中身は33個もあります。

しかし、そのなかで切り抜き動画に関係しそうなものは1つだけです。

それが「引用」です。

引用とは

引用について、著作権法はこのように規定しています。

著作権法32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

《引用の典型的な例》

●私のブログ記事で、VESPERBELLの楽曲「VERSUS」の歌詞を『引用』して、歌詞の背景にある世界観を考察する

●「アニメーター吉成曜の爆発表現の研究」という研究論文のなかで、吉成曜が作画を担当した爆発シーンの画像を『引用』して並べ、その特徴を分析する

●トランプ氏が大統領になったことを報じるニュース番組のなかで、「トランプ自伝」の中からトランプ氏の政治思想がわかりやすい部分を『引用』して紹介する

例で挙げたように、「引用」は至るところで行われています。

とくに議論や批評などの表現分野は、引用が出来ないとまともに成立しないでしょう。

議論や批評に限らず、表現物は、およそ何らかの形で先行する表現物の影響を受けています。

そのような表現物もまた社会を豊かにしますから、「社会にある表現物を増やして社会を豊かにする」という著作権法の目的上、「引用」の自由を認める必要があります。

一方で、「引用」という大義名分のもと、元の著作物を好き勝手に利用できてしまっては、オリジナルな著作物を作るインセンティブが失われてしまいます。

社会における一次創作表現を増やすには、一次創作を害する程度の高い「引用」から、一次創作を保護する必要があります。

【Part 1】[Q12]で書いた「保護と利用のバランス」の問題ですね。

著作権法32条は、どのようにこのバランスの折り合いをつけているのでしょうか。

東京地判平成10年10月30日がわかりやすく説明してくれています。

文化は先人の文化的所産を利用しながら発展してきたものであり、既存の著作物をそのまま利用して新たな著作物を作成することも実際に社会的に広く行われていて、文化の発展に寄与していることに鑑み、社会の利益と著作権者の権利との調整を図るために、所定の要件を満たす引用には、著作権が及ばないとしたものである

【補足】「切り抜き動画が引用は”無理筋”では?」と思った方へ

著作権法を学んだことのある方であれば、こういう感想を持つことが多いと思います。

私自身、最初に聞いたときはそういう印象でしたし、今でもその意見は変わりません。

ですが、実は、裁判例の中には、他人のYouTube動画の

・全部を丸ごと使用したYouTube動画

・一部を静止画として使用したYouTube動画

…について「適法な引用だから著作権の侵害ではない」と判断したものがあります。

(詳細はあとで注で説明します。)

ですので、「引用」を一つのトピックとして説明することにしました。

『許諾が不要な引用』の条件

もう一度条文を確認しましょう。

著作権法32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

条文に書いてあるのは、

(1)公正な慣行に合致すること

(2)引用の目的上正当な範囲であること

の2点です。

これだけでは、どこを見てどの程度であればこれに該当するか、何もわかりませんね?

どう判断すれば良いのか、裁判所は「総合考慮」だと言っています(知財高判平成22年10月13日 平成22(ネ)10052)。

上の裁判例は、総合考慮するにあたって考慮すべき要素は、

- 引用する目的

- 「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的に反するような、不当な目的ではないか

- 引用の方法・態様

- 目的を果たすために必要・有効な方法か

- 目的以外にも流用できてしまう方法ではないか

- 引用される著作物の種類・性質

- 引用が著作権者に及ぼす影響

- 「著作権者が自身の持つ複製権などを活用して著作物から正当に利益を得ること」を妨害しないか

…など、と言っています。

(青字部分は、複数の裁判例のなかで考慮している要素を私が一般化して噛み砕いたものです。)

学説上、『許諾が不要な引用』の要件について、上記(1)(2)の前提として

(3)「引用」であること

を独立の要件とする立場があります。

そして、下の注で説明する「明瞭区別性」「主従関係性」を「引用」であるための要件として位置付ける立場があります(島並ほか P.192)。

裁判例には、

「『引用』と言えるためには明瞭区別性・主従関係性が必要である」とするものと

「『許可が不要な引用』であるためには明瞭区別性・主従関係性が必要である」とするものが混在しているようです。

たしかに

・『引用』と言える表現方法には限界がある

…と考えるのは論理的に正確ですし、

・「引用された部分とそうでない部分が混在していて区別できないようなものは、そもそも『引用』とは呼べない」

…と評価するのも正当であるように思います。

ただし、従来「主従関係性」のなかで考慮されていた要素の中には、単に「そんなもの『引用』とは呼べない」というものだけではなく(2)正当な範囲を逸脱していないかというものもあるように思います。

なお、引用元の著作物が(4)「公表されたもの」であることも『許可が不要な引用』の要件です。

ですので、『許可が不要な引用』であるための要件は、正確には

(4)引用元の著作物が公表されたものであること

(3)利用行為が「引用」であること

(1)利用行為が公正な慣行に合致すること

(2)利用行為が引用の目的上正当な範囲であること

の4点です。

ただし、今回の記事で検討している切り抜き動画については、アーカイブ動画はすべて一度は公表されていますから、(4)は独立した検討項目としては挙げていません。

またまた総合考慮なので、相場で判断するしかないところです。

相場を判断する材料を探してみたところ、切り抜き動画が『許諾が不要な引用』にあたるかどうか言及している法曹資格者が執筆・監修しているネット上の記事が5つ見つかりました。

そして、その全てが

- 『許諾が不要な引用』であるためには、

切り抜き動画=「主」/ 元動画=「従」

…という主従関係がなければならない - 多くの切り抜き動画は、

切り抜き動画=「従」/元動画=「主」

…であるため、上の要件を満たさない

という意見で合致していました。

これが「相場」と言えるでしょう。

(青字ハイライトおよび赤字ハイライトは筆者が付け加えています。)

切り抜き動画に関しては、上記の引用と評価することは通常難しいです。

引用が著作権法上適法になるためには、切り抜き動画と引用元の動画とが主従の関係にある必要がありますが、多くの切り抜き動画は、引用元の動画を「主」としているからです。

『無断「切り抜き動画」著作権侵害の可能性も 未成年でも損害賠償請求のリスク』弁護士ドットコムニュース(解説担当:佐藤 孝丞弁護士)

ただし、「引用である」というためには、紹介、参照、評論その他の目的で自己の著作物の中に他人の著作物の原則として一部を採用することをいい、引用して利用する側の著作物と引用される側の著作物とを明確に区別して認識できることが必要です。

つまり引用する側が「主」、引用される側が「従」という関係がなければ引用とは認められないということですので、オリジナル動画のダイジェストが多い切り抜き動画が「引用」といえるケースは少ないでしょう。

『Youtubeの切り抜き動画は著作権侵害で違法?わかりやすく解説』ネット誹謗中傷弁護士相談ナビ 弁護士法人若井綜合法律事務所

また、「切り抜き動画」については、主従関係や明瞭区別といった観点から、著作権法32条の「引用」も成立しないと考えられます。

『「切り抜き動画」と著作権①』弁護士 壷屋広紀 Official Page

例えば、Youtubeにおける引用のルールとして大切なのは以下の5つです。

ルール1:主従関係

ルール2:明瞭区分性

ルール3:出所の明示

ルール4:改変等の禁止

ルール5:必要性

(~略~)切り抜き動画とは、他人の動画を切り抜きして再編集したものです。

例えば、とくに面白かった部分などを集めてまとめるなどしたものがあります。

このような切り抜き動画については、元の動画がメインのコンテンツとなっているため、飲用(※原文ママ)に該当せず、著作権を侵害となりやすいのです。

『Youtubeと引用の書き方・ルール|他人の動画と著作権侵害例3つ』リーガレット・ビズ(執筆:籾山 善臣 弁護士)

なお、著作権法では「引用」にあたれば、著作権侵害にならないという例外もあります。ただし、切り抜き動画に関しては、元の動画が「主」になっているため引用と評価することは困難でしょう。

『人気化する切り抜き動画 著作権上の注意点を解説』弁護士法人モノリス法律事務所(記事監修:河瀬 季 弁護士)

したがって、切り抜き動画は多くの場合『許諾が不要な引用』にはあたりません。

そのため、作成・投稿するには、原則どおり、著作権者であるRK Musicの許諾を得る必要があります。

5つの記事がいずれも「主従関係」をポイントしているのは理由があります。

それは、最高裁判所の判例に、

許諾が不要な引用に該当するためには

- 引用している部分と引用ではない部分が明瞭に区別して認識できること

=明瞭区別性 - 引用ではない部分が主・引用している部分が従の関係があること

=主従関係性

が必要である、と言ったものがあるからです。

(モンタージュ事件 最判昭和55年3月28日(昭和51(オ)923))

ただし、この判例が出た当時の著作権法の「引用」の規定は、現在のものとは異なります。

著作権法 第30条〔著作権の制限〕

既に発行された著作物を以下の方法により複製することは(※)偽作とみなさず

2 自己の著作物中に正当の範囲内において節録引用すること

4 文芸学術の著作物の文句を、自己の著作する脚本に挿入し、または楽譜に充用すること

5 文芸学術の著作物を説明する材料として美術上の著作物を挿入し、または美術上の著作物を説明する材料として文芸学術の著作物を挿入すること

BELLSのひもが元の法令の旧カナ文を現代文風に改変しました。

※「偽作とみなさず」とは、著作権を侵害するもの(「偽作」)として扱わない、という趣旨であると思われます

「節録」とは、一般的には「ほどよく取捨して要点を書き記すこと」という意味です。

また、この判例理論については学説からの批判が強いです。

たとえば、

- 「上の判例は著作権についての引用の問題と著作者人格権についての改変の問題を混同している」という批判

- 改正前著作権法の文言に関する議論(「節録引用」)は、そのまま現行の著作権法の解釈に流用できないのではないかという指摘

- 上の判例によると、パロディ型の引用が認められる余地がほとんどなくなってしまうが、それは和歌の本歌取りをはじめ古来からパロディに親しんできた我が国の文化にそぐわない

- 海外でも、立法または解釈で、明確にパロディという表現類型に著作権法上の保護を与えるものが多い

…などです。

そのことを受けてか、最近の裁判例では、単に(1)公正な慣行との合致 (2)引用の目的上正当な範囲がの2つが『許諾の不要な引用』であるための要件である、とし、明確区別性や主従関係性を絶対の要件として用いないものが増えてきています。

(とくにここ2,3年のものについて「RT機能を使わずスクショで引用するSNS投稿」が適法な引用か問題となった裁判例を整理・紹介するwebページ「近年の裁判例から考える、適法な引用の範囲」『著作権のネタ帳』 遠藤 正樹 が示唆に富んでいます。)

学説でも、

- 『許諾の不要な引用』であるための要件は、あくまで条文に描かれている (1)公正な慣行との合致、(2)引用の目的上正当な範囲、の2つである

- ①明瞭区別性 ②主従関係性は、(1)(2)を判断するにあたって参考にするべき要素の一つに過ぎない

…と考えるものが有力なようです。

最近の裁判例のなかで、この点についての考え方が垣間見れるものを紹介します。

裁判例情報

「令和の虎」事件

知財高判令和5年7月13日(令和5(ネ)10001等)

(原審)東京地判令和4年11月24日(令和3(ワ)24148)

事案の概要

YouTubeの「令和の虎」チャンネル内の各動画について、30~60枚のスクショでまとめるブログがあった。

「令和の虎」チャンネル動画の著作権を持つ株式会社 MONOLITH Japanが、「著作権侵害だ」としてブログ管理人を訴えた。

争いになったこと

ブログ管理人が、自分のブログは『許諾が不要な引用』にあたる、と主張しました。

その主張は、

1. 『許諾が不要な引用』の成立要件は

①主従関係の明確性

②明瞭区分性

③引用の必要性

④出典の明示

⑤改変しないこと

…の5つである。

2. 自分のブログは①~⑤の要件を満たす

…という構造です。

裁判所の判断 ※この議論に関係する点だけ挙げます

本件記事1ないし7~(略)~の引用の方法ないし態様は、本件動画1ないし7に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの目的との関係で、社会通念上合理的な範囲内のものであるということはできない。

本件記事8についても、~(略)~少なくとも同出演者の属性、同出演者と被控訴人代表者との関係等に係る静止画の貼付けは、本件動画8に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの上記目的との関係で必要なものではなく、この点で、本件動画8の引用の方法ないし態様は、本件動画8に対する控訴人の感想ないし批評を述べるとの目的との関係で、社会通念上合理的な範囲内のものであるということはできない

「なお、控訴人は、(~略~)5つの要件を満たすから適法であると主張するが、(~略~)本件各動画の引用は、引用の目的上正当な範囲内で行われたものではないから、仮に控訴人の主張を前提としても、本件各動画の引用については引用の必要性を欠くというべきである。」

コメント

①~⑤を『許諾が不要な引用』の要件として挙げる学説があるそうです。

ブログ管理人の主張も、この学説に準拠しています。

これに対して裁判所は、ブログ管理人が主張する①~⑤の基準を使用せず、あくまで「(2)引用の目的上正当な範囲か」という枠組で判断しています。

その判断を示した部分には「主従関係はこうである」とか「明確に区別できる」等の話は出てきません。

そのうえで、ブログ管理人の主張に対する回答として、仮にブログ管理人のいう解釈を採ったとしても結局結論は変わらないと、その主張を退けています。

仮に①~⑤が要件であるとしても結論が変わらない(と裁判所は判断している)ので、この事件において、ブログ管理人の主張する考え方が正しいのか、裁判所の判断方法が正しいのか、白黒付ける必要はありません。

そういうとき、裁判所は解釈論に立ち入ろうとしない、という印象です。

なお、引用については関係ない話ですが、

ブログ管理人は

「令和の虎チャンネルは、切り抜き動画をRTするなど積極的にプロモーションに活用しているのに、切り抜き動画と実質的に同じものであるまとめブログに対して著作権違反だと損害賠償を請求するのは、権利濫用だ!」

とも主張しています。

「切り抜き動画をPRとして活用している者が、切り抜き動画に対して著作権侵害を主張するのは権利濫用にあたるか」

は切り抜き動画の著作権を考えるにあたって無視できない問題です。

この点は、【Part 3】{中編}賠償金を支払わなければならないのか? の中で説明します。

中田英寿さんをご存知でしょうか?

日本サッカー界のレジェンドです。

日本代表が初めてW杯本戦に出場したのは1998年のフランス大会ですが、その予選突破の原動力となったのもエース中田英寿さんの活躍でした。

この裁判例は、ある出版社が出した「中田英寿 日本をフランスに導いた男」という本の中に、中田英寿さんが中学生時代に学年文集に載せた詩が無断で丸々載せられていたため、中田英寿さんが著作権侵害で訴えた事件です。

出版社は「適法な引用だ」として争いました。

裁判所は、

被告らが本件書籍中に本件詩を引用したのは、被告らが創作活動をする上で本件詩を引用して利用しなければならなかったからではなく、本件詩を紹介すること自体に目的があった

ことから、書籍のうちこの詩が掲載されている部分は詩が「主」・本文が「従」であり、適法な引用ではないと判断しました。

(東京地判平成12年2月29日 平成10(ワ)5887)

(※この頃は、まだ、モンタージュ事件最高裁判例の判断基準「①明確区別性・②主従関係性」が裁判実務で広く支持されていた時代です。)

切り抜き動画も、その目的は「元動画のおもしろい部分を観てもらうこと」ですから、主従関係について同じことが言えそうです。

前述のとおり、主従関係を『許諾が不要な引用』のための絶対的な要件とは考えない立場が有力です。

ですが、主従関係は未だに「総合考慮」のなかで考慮すべき一つの要素であることには変わりません。

この事件、①明確区別性②主従関係性、という当時の基準でなく、現在の裁判所の「引用の目的上正当な範囲」か「総合考慮」するという判断方法だと、どのように評価されるでしょうか?

私なりに検討してみます。

この件のような「もっぱら被引用物をそのまま他人に提供するためだけの」引用は、引用によって何か新しく表現しようとするものがありません。

たとえば、「中田って中学のときから尖ってんなー、見てよ」って友達に見せるのであれば「中田さんは中学のときから尖った性格である」という表現のために(その証拠として)引用した、と言えます。

ですが、「特ダネスクープ!中田の中学時代の文集が出てきましたwww」には、それによって伝えたい新しい表現が存在しません。

従来「主従関係」で論じられ・この事件で裁判所が指摘したことのなかには、こういった「表現したいことがある」「その表現のために、被引用物を使う」という目的-手段関係が必要だ、という原理があるのではないでしょうか。

この目的-手段関係は、総合考慮の要素として裁判所が上げたもののなかで言えば ●引用する目的 の部分で評価することになるかと思います。

著作権法が引用を特に保護している目的である「社会に存在する表現を増加させる」という観点からすれば、なにか新しく表現するという目的の存在しない引用は、特別に保護するに値しないと言えるでしょう。

なお、

「そもそもこの目的‐手段関係がなければそれは引用とは呼べない」から『許諾が不要な引用』か論じる余地はない…という評価の仕方も可能だと思います。

個人的にも、「なにか表現しようとする目的」があるかどうかは、単なる総合考慮のなかの要素の一つではなく「そういう目的がなければ『引用』として保護するに値しない」という要件として扱うべきであるように思います。

大阪地判令和3年5月11日 令和2(ワ)10932の以下の判旨は、まさにこの立場でしょう。

結局のところ,本件各投稿者は,本件各サイトを閲覧する者を増やす目的で,原告各画像と本件各記事とを共に展示しているにすぎず,何らかの目的で本件各記事の中に原告各画像を採録し,利用するといった関係は存在しないから,本件各記事における原告各画像の利用は,そもそも引用にはあらたないというべきであり,公正な慣行に合致するか否か,その目的上正当な範囲内で行われたか否かを 論じる必要はない

一方、●引用が著作権者に及ぼす影響 を見てみましょう。

中田英寿さんが受ける不利益は自分の表現物をどのように複製・公衆送信していくか自分自身でコントロールする(他人に意に反する形で行われない)という著作権者に認められている権利の中核に対する侵害です。

(なお、既に詩は(学年文集として)公表されている形ですので、「公表したくないものを勝手に公表された」という公表権の侵害は成立しません。

そういう意味で、「どのように」複製・公衆送信するかの決定権の侵害だ、と表現しています。)

保護するに値しない行為によって中田英寿さんが受ける被害は大きいと言えそうです。

以上で検討した、引用の目的の正当性・受ける不利益の大きさ、のバランスを考えると、引用の方法・態様(詩をどれくらい引用したか)などを問題とするまでもなく(どんな方法・態様であろうと関係なく)、「引用の目的上正当な範囲」自体が存在しないのだから、「引用の目的上正当な範囲」とはなり得ない、という結論になるように思います。

YouTube動画の一部を切り抜いて使用したYouTube動画が『許諾の不要な引用』であると認めた裁判例があります。

ただし、この裁判例は、私たちのイメージする「切り抜き動画」の事案ではありません。

事実関係が複雑なので、簡略化しつつ説明します。

なお、同一性保持権侵害についての裁判所の判断も説明しています。

同一性保持権については【Part 2】{番外編}で解説します。

逮捕動画事件 知財高判令和5年3月30日 令和4(ネ)10118等

事件の概要

(1)桜鷹虎氏が動画を投稿した

YouTuber「桜鷹虎」氏が、自身のチャンネルに

「不当逮捕の瞬間!警察官の横暴、職権乱用、誤認逮捕か!」

…という動画(逮捕動画と呼びます)をアップしました。

逮捕動画の中では、モザイクや音声加工などのプライバシー保護がされておらず、逮捕された人=X氏の顔などの外見や声がそのまま映っていました。

なお、X氏はYouTuberでもなんでもない普通の一般市民です。

その逮捕動画の内容がどんなものであるか、裁判所は

その内容や体裁を踏まえると、一審原告が警察官に現行犯逮捕されている状況(本件状況)を面白おかしく編集して嘲笑の対象とするものである

…と評しています。

(2)X氏が動画を投稿した

X氏が桜鷹虎氏に対して逮捕動画を消すようお願いしたものの、無視されました。

これに怒ったX氏は、

①プライバシーを侵害されたとして、桜鷹虎氏を相手に損害賠償を請求する裁判を提起するとともに、

②↓ア. イ. を含む3本の動画をYouTubeに公開しました。

ア. プライバシー侵害を告発する動画

桜鷹虎氏の逮捕動画によってプライバシーが侵害されていることを告発する動画を公開しました。

↓この動画です。

人気YouTuberによるプライバーシーの侵害 職権乱用による不当逮捕の瞬間 白バイ隊員による一般人暴行

この動画は、冒頭で「この動画は桜鷹虎氏によって公開された動画にプライバシー加工をした動画です」とテロップを表示したあと、逮捕動画を丸ごと、顔のモザイクやボイスチェンジのみ編集を加えて流しています。

イ. 桜鷹虎氏を訴えた裁判に対する、桜鷹虎氏の反応・反論を紹介・批判する動画

「殴り書きの答弁書 【A】さん裁判の内容初公開 衝撃の言い訳」

(現在は公開されていません。)

この動画では、桜鷹虎氏が自身のチャンネルで公開している動画の中から10万円の募金をするシーンの画像を切り抜いて使用しています。

「10万円をぽんと募金するのに、自分に対して1円も支払うつもりがないのはおかしい」と批判する内容だそうです。

(3)桜鷹虎氏が著作権侵害で訴えた

桜鷹虎氏は、「X氏の投稿した3本の動画が、桜鷹虎氏の動画の著作権を侵害する」として訴えを提起しました。

争いになったこと―『許諾の不要な引用』か・同一性保持権侵害か

X氏のア.動画は桜鷹虎氏が投稿した逮捕動画を丸ごと使用しており、イ. 動画も桜鷹虎氏が自身のチャンネルに投稿した動画の1シーンを静止画として使用しています。

これが著作権侵害・著作者人格権侵害となるかが争われました。

そのなかで、

・ア. イ. 動画が『許諾の不要な引用』にあたるか

・ア. イ. 動画の加工が同一性保持権侵害か

…が問題となりました。

桜鷹虎氏は、以下のように『許諾の不要な引用』にはあたらないと主張しました。

ア. 動画について

主張1

量的、質的な考慮、引用の目的に鑑みれば、正当な範囲を逸脱して引用している

主張2

本件逮捕動画と明瞭区別性、主従関係を欠いているから、著作権法32条1項に規定する「引用」に当たらない

➡『許諾の不要な引用』ではない

主張3

そのまま本件逮捕動画を使用すれば良いので、あえて映像や音声に加工を加える必要性はなく、改変を最小にしているともいえない

➡同一性保持権侵害である

イ. 動画について

主張4

この動画で自分の動画(の募金シーン)を使用する必要性はないか、仮にあるとしても、正当な範囲を逸脱する

主張5

質的、量的に考慮しても、「引用」の要件を欠く

➡『許諾の不要な引用』ではない

主張6

引用した場面にテロップを付けたのは必要のない改変である

➡同一性保持権侵害である

裁判所の判断

ア. 動画について

- 主張1「正当な範囲」について

- ア. 動画の目的は、逮捕動画によってX氏がプライバシーの被害を受けたことを明らかにすること

- 上の目的のためには、X氏が受けた被害そのものである逮捕動画を動画として引用することが最も直接的かつ有効な手段である

- そのため、質的、量的な面や引用の目的からして「正当な範囲」を逸脱していない

- 主張2「引用の要件」について

- ア. 動画と逮捕動画は明確に区別することができ、また、引用の目的に照らして過剰に引用するものともいえないから、明瞭区別性、主従関係を欠くものとはいえない

- 仮にア. 動画に明瞭区別性、主従関係を欠く面があったとしても、そのことにより引用の相当性は否定されない

- 結論:『許諾の不要な引用』の要件を満たすので著作権侵害ではない

- 主張3 同一性保持権侵害について

- 顔のモザイク処理や音声の加工は、名誉権、肖像権及びプライバシーが侵害されることを回避するために必要な措置である

- 結論:同一性保持権の侵害にはならない

イ. 動画について

- 主張4「正当な範囲」について

- イ. 動画の目的は、桜鷹虎氏がが現金10万円を募金しているのに、一審原告には裁判で1円も払わないと反論していることを表現すること

- その目的のためには、募金動画の各場面を画像することは直接的かつ有効な手段である

- 募金動画が桜鷹虎氏の動画であることを表示した上で、その目的の限度で募金動画の各場面の画像を利用することは引用において正当な範囲を逸脱するものではない

- 主張5「引用の要件」について

- 質的、量的にみても過剰な引用に当たるものとはいえない

- 結論:『許諾の不要な引用』の要件を満たすので著作権侵害ではない

- 主張6 同一性保持権について

- 募金動画の画像の一部を掲載しつつテロップを付すことは、こうした引用の目的に照らしてやむを得ない改変である

- 結論:やむを得ない改変なので同一性保持権侵害ではない

感想

『許諾の不要な引用』についての、裁判所の考え方

桜鷹虎氏が明確区別性・主従関係性を「引用」であるための不可欠の要件であると主張したのに対して、裁判所は、

①この2つを「引用の相当性」の要素と位置付け、

②この2つを欠く面があったとしても、そのことにより引用の相当性は否定されない

…という立場を採用しました。

「引用の相当性」が「正当な範囲」の問題なのか「引用」であるための要素なのか明言はしませんでしたが、おそらく前者の立場であるように読めます。

そして、明確区別性と主従関係を不可欠の要件ではなく判断要素の1つであると扱っています。

私の記事で説明している有力説と同じ立場です。

同一性保持権についての、裁判所の考え方

※同一性保持権については、【Part 2】{番外編}で説明します。

まだ同一性保持権の概要をご存知でない方は、ひとまず読み飛ばしていただいて問題ありません。

イ. 動画で募金動画の一部を画像として切り出し・かつテロップを付けたことは「引用の目的に照らしてやむを得ない改変」にあたると明言しました。

一方、ア. 動画については、プライバシー等の侵害を回避するために必要な措置であること、結論として同一性保持権侵害にならないことは述べていますが、「やむを得ない改変」であるとは明言していません。

ただし、理論構成上は「やむを得ない改変」であることを根拠に同一性保持権侵害ではないと結論付けているはずです。

そして、引用の目的に照らして「やむを得ない」のではなく、プライバシー保護のために「やむを得ない」と判断しているはずです。

プライバシー保護という観点は、20条2項1~3号のどれとも結びつかないものです。

ですので、「やむを得ない改変」についてある程度柔軟に解釈する立場を採っていると言えるのではないでしょうか。

他にこの裁判例からわかること

- YouTube上の動画の全部または一部を使って別の動画を作成・公開することも「引用」の一種だと認められる場合がある

- ア. のように直接的には「元動画を見せること」自体を目的とするものであっても、「見せること」の目的が、元動画の内容を(元動画の意図どおりに)伝えるのではなく、その動画による影響を伝えるなどである場合には、「正当な範囲」であり『許諾の不要な引用』であると判断されることがある

ネット上には、IT系・コンテンツ系の企業や○○協会などのもっともらしい所が作っている著作権の解説ページがたくさんあります。

しかし、それらの中には、『許諾の不要な引用』の要件について誤った・あるいは不正確なものを挙げているものが複数あります。

そして、そのほとんど全てが

『許諾の不要な引用』であるために必須ではないものを、必須の要件として書いている

…という、引用を萎縮させる方向です。

たとえば、以下の説明には少なくとも3点の誤り・不正確な箇所があります。

引用として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・公表された著作物であること

『切り抜き動画は著作権法違反になる?安全に利用する方法やペナルティについて解説』IP Mag(ライター:IP mag編集部)

・引用する必然性があること

・使用したい著作物との明確な区分があること

・原則として原形を保持して使用すること

・主従関係があり引用部分は必要最小限にとどめること

・著作権者の名誉を傷つけたり意図に反した使用をしないこと

・出典を明記すること

不正確なのは、「わざと」?

これらの記事を書いている人たちは、仕事として著作権法に触れているはずですから、「単に知識が足りなかった」ということはあまりないはずです。

にも関わらず引用を萎縮させる方向で誤った/不正確な記事を書く動機は2パターン考えられます。

【パターンA】引用されると損をする当事者

たとえば新聞社だったら、自分たちの商売道具である記事を読みたい人には全員新聞を買ってほしい、引用によってタダ読みさせたくない、と思うはずです。

ですから、「それは必須の要件であるかどうか意見が分かれているもの」についても「それは必須だ」と言うインセンティブがあります。

【パターンB】責任を負いたくない第三者

記事を出している人/会社が一番恐れるのは、

「お前んとこの記事に従って引用したのに、違法って言われたんだが!?」

というクレームでしょう。

ですから、とりあえず要件を厳しめに言っておくのがリスクヘッジというわけです。

どちらも、引用の要件を本来より厳しく説明して読者に引用を控えさせる動機があります。

しかし、そういう自己都合で偏らせた記事を、一般人に知識がないのを良いことに、さも客観的な解説であるかのように提示して、一般人を不必要に萎縮させるのは、端的に言って不誠実であると思います。

上で指摘した記事がこのような不当な動機で書かれていると断定する意図ではありません。

もしそのような意図で行っているのであれば不誠実である、という話です。

そのような記事は、せめて「解説」ではなく「主張」と名乗ってください。

正しい知識を身につけるには「ちゃんとした本」を読むのが正攻法ですが、そこまでコストを掛けたくないという方がほとんどではないでしょうか。

そんなときに、ネットの情報を取捨選択する考え方を2つ紹介します。

1.「利害関係のある人」の記事は信用しない

というのも、利害関係のある人には、意図的に自分に有利な情報を広める動機があるからです。

その動機のために、記事の内容が偏っている可能性があります。

2. 「法曹資格者が、名前を明かして書いている記事」を信頼する

誤解してほしくないのですが「法曹資格者じゃないと知識や説明能力が不十分だ」と言ってるのではありません。

実際のところ、もっぱら刑事弁護や行政訴訟を専門としている弁護士より、長らく著作権の実務に携わっている方のほうが多くの知識を持っているでしょう。

それでも法曹資格者(特に弁護士)が名前を明かしている記事を特別視する理由は、またも動機です。

法曹資格者の書く記事は、同業者にもクライアントにも厳しい目で見られます。

万が一にも間違ったことを書いてしまったら業界での評価がガタ落ちですので、看板に傷を付けないためにも正確に書かなければならないという強い動機があるのです。

その動機の点が、非専門家や名前を明かさないライターとの決定的な差です。

ちなみに、この記事は1. を満たしますが、2. を満たしません。

この記事が信用に足りるかどうか、内容で判断していただければ幸いです。

どこで間違えてるか

不正確な記事のほとんどは、

- 『許諾が不要な引用』であるための要件と他の著作権法上の義務を混同しているもの

- 『許諾が不要な引用』であるために必須な要件と、その要件を満たすか考える際の判断材料に過ぎない要素を混同しているもの

…のどちらかです。

以下、私が見かけた説明について解説します。

×出典の明示が必須である

出典の明示は『許諾が不要な引用』であるための必須の要件ではない、というのが学説上の一般的な理解です。

たしかに著作権法では、引用する場合には出典を明示しなければならないと定めてあります(48条)。

しかし、この規定は『許諾が不要な引用』であるためのの要件を定めた47条とは別の48条に規定されいます。

そして、

・引用に際して出典の明示を怠った場合の刑

・著作権を侵害してしまった場合の刑

この2つの重さは、明らかな差を付けて定められています。

つまり、著作権法は、この2つを別次元の問題と考えているはずです。

(もっとも、出典の明示が「公正な慣行」 の内容に含まれる場合もあり得ますし、そのように判断した裁判例もあります。ですが、そのような場合はあまり多くはないでしょう。)

×改変をしてはならない

(1)著作権法上の要件?

著作権法の条文上、引用には「翻訳」は認められているが「翻案」は認められていないこと(47条の6 第2号 反対解釈)を根拠に、改変は認められないと説明しているものがあります。

まず、この反対解釈が成立するか否かは争いがあります(たとえば第一コンは否定説、中山・加戸は肯定説)。

次に、もしこの反対解釈が成立するとしても、改変の中でも、軽微で・かつ創作性のない、すなわち「翻案」に該当しないようなものであれば、この根拠によって禁じられることはありません。

逆に、38行の文章を3行にまで要約した場合には、もはや「翻案」ですらなく別の著作物だから著作権の侵害とはならない、と判断した最高裁判例があります(本多勝一反論件事件 最判平成10年7月17日 平成6(オ)1082)。

なお、裁判例では、要約という改変について、

原著作物の趣旨を正確に反映した文章で引用するためには、原文の一部を省略しながら切れ切れに引用することしか認めないよりも、むしろ原文の趣旨に忠実な要約による引用を認めるほうが妥当である

として改変を認めたものがあります(東京地判平成10年10月30日)。

(2)著作者人格権上の要件?

著作者人格権の中の「意に反した改変をされない権利」(同一性保持権)を根拠として、改変は許されないと説明するものがあります。

しかし、同一性保持権があっても「やむを得ないと認められる改変」は許されると規定されています。

(以下、詳細は【Part 2】{後編}で説明します。)

著作権法上許容される改変であれば、この「やむを得ないと認められる改変」にあたるため同一性保持権を侵害しない、と考える学説が有力です(コンメンタール・中山)。

また、「意に反した」改変かどうかは、実際にその著作者自身の意に反しているかではなく、その分野の著作者の立場から観て、常識的にそのような改変は意に反するものと通常言えるかどうかで判断断すべきとする立場があります(作花、渋谷『知的財産法講義Ⅱ』P427 中山は反対P643)。

この立場に立つと、軽微な改変であれば「通常の人であれば意に反しない」と判断されることがあり得ます。

なお、改変についての同意を柔軟に認めることで、「意に反した」といえる領域を相対的に限定するアプローチもあります。(裁判例としては東京高裁H10.8.4、知財高判H18.10.19等)。

×切り抜き動画について確立された「慣行」が存在しないから、許諾が不要なケースはない

そんなこと言ったら、新しい表現ジャンルはすべて引用が認められないことになります。

まだ慣行が存在しないなら、理屈で「これが公正な慣行になるべきである」という条件を考えて、それを基に判断すべきです。

(このような「物の道理」で判断することを、法律上は「条理」による判断と呼びます。)

裁判例でも、あるツイートを書籍に全文掲載したうえで批評したことについて、「特に確立した慣行」はないが「引用方法は社会通念上相当であり」公正な慣行に合致するとしています(東京地判令和3年5月26日 令和2(ワ)19351)

×引用は必要最低限でなければならない

その意見は、学説上は少数派です。

(加戸 P.242、咲花 P.334 がこの立場です。)

裁判例には、最低限であることを要求する裁判例・要求しない裁判例の両方があり、少なくとも基準として確立されていません。

肯定例

引用しなければならない必然性がなく・かつ範囲が必要最小限度でないため引用にあたらないとした裁判例として

(「XO醤男と杏仁女」事件 東京高判平成16年12月9日 平成16(ネ)3656)

否定例

「引用が必要最小限度のものであることまで要求されるものではない」と判示した裁判例

(脱ゴーマニズム宣言事件 東京地判平成11年8月31日(平成9(ワ)27869))

「必要最低限でなければならないという考え方もある」と言うのであればその通りですが、あたかも要件として確立しているかのように書くのは不正確です。

コメント