知っておきたい著作権の仕組み

ここからは、著作権の基本的な仕組みを

・12個の簡単なQ&A

・フローチャート

で説明します。

「著作権について多少は知っているぞ」という方へ

次ページの最後に5つの例題があります。

いきなりチャレンジしてみるのもアリです。

もしわからないところがあったら、戻ってきてください。

簡単![Q&A]で著作権!

[Q1]著作権を一言でいうと?

「ある作品を作った人には自動的に「著作権」という権利が生まれ、その作品は著作権を持っている人だけが自由に利用できる」

というのが著作権法の仕組。

「その作品を自分だけが自由に利用できる」権利が著作権です。

「自分だけが」自由に利用できる権利、いわば独占権です。

裏を返すと、著作権者は他の人に「私の作品を勝手に利用するな」と要求する権利があります。

もちろん「あなたは使って良いよ」と許諾を出すのも自由です。

使用料などの条件を付けることもできます。

商業アーティストの場合、「使うな!」より「使用料を払え!」のほうが大事かもしれませんね。

[Q2]著作権で保護される作品の種類って決まってる?絵とか音楽とか動画とか

特に限定はありません。

著作権の対象となる作品を、著作権法では「著作物」と言います。

著作権法には、著作物は「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と書かれています。

これは「だいたいこんな感じ」という例を並べているだけで、「ここに書いていないものは著作権の対象にならない」ということではありません。

文化的な精神活動の作品はすべて著作権の対象になると考えられています。

一方、文化というよりもっぱら実用・経済の世界のもの(工場で大量生産する実用品など)は著作権法の対象ではないと考えられています。

「そういうものの権利は保護されない」というわけではなく、「意匠法」など別の法律で保護するよ、という棲み分けの問題です。

著作権法2条 1項 1号

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言う。

[Q3]どんな内容の作品でも著作権で保護されるの?

著作権法で条件が定められています。

著作権法2条 1項 1号

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言う。

専門的には細かな議論があるのですが、私たちがイメージするような小説や評論、絵や音楽であれば、大体どんな内容でも著作権の対象になります。

「技術が高い/低い」「テーマが高尚/低俗」のような、いわゆる「芸術性」は関係ありません。

3才児の落書きでもOK。

例外的に↓のような内容のものは、著作権法では保護されません。

●完全なパクリ

●事実をそのまま表現したもの

《例》「e=mc^2」「地球は惑星である」「今日の日経平均株価:\36,887.17」という文章

●誰が書いても同じになるもの

《例》将棋のルール、契約書のフォーマット

●アイディアそれ自体

《例》「桃から生まれた子供が鬼を退治する」というストーリー

[Q4]著作権はいつ/どうやって生まれる?

作品ができたら自然発生します。

発明品の特許だと、「特許申請」をして「特許取得」できてはじめて「特許権」が生まれる、という仕組だけど、著作権にはそういう手続は必要ありません。

[Q5]著作権は誰のところに生まれる?

原則として、「実際に頭と手を動かしてその作品を作った人」です。

著作権法には

「実際に頭と手を動かして作った人」=「著作者」=「著作権者」という原則があります。

(「実際に頭と手を動かして作った人」といちいち書くと長くなるで、ここからは「作った人」とだけ書くことにします。)

例外には3つのタイプがあります。

著作権の発生・移動のしかたに着目すると

《発生タイプ》:はじめから「作った人」以外の人のところに著作権が発生する

《移動タイプ》:「作った人」のところから著作権が移動する

という2つに分類でき、《発生タイプ》の中に

《発生タイプ:従業員》

《発生タイプ:映画》

の2つがあります。

映画の著作権は、一度著作者(映画監督)のところに生まれて、生まれた瞬間に映画製作者のところに移動する…と理解する学説もあります(加戸ほか)。

この記事のテーマ「切り抜きと著作権」については、《発生タイプ》と理解するか《移動タイプ》と理解するかで結論が異なる部分はなさそうです。

そのため、イメージしやすい《発生タイプ》として扱います。

なお、どちらのタイプと理解すべきかについては、もし移動と解すると二重譲渡の対抗問題などが生まれるが、それは(権利関係を明確に定めて円滑な利用を実現するという)29条の制度趣旨に反するという意見(中山 P.289)に説得力があるため、《発生タイプ》と理解するのが良いような気がします。

原則である

「手を動かして作った人」=「著作者」=「著作権者」

という式の2つの=の、どれが「≠」に変化しているか、注目して読んでください。

《発生タイプ:従業員》…会社の従業員が業務として作ったもの

《例》ゲーム会社の従業員が、仕事としてゲームを作った。

会社が「著作者」になります(15条)。

「手を動かした人:社員」≠「著作者:会社」=「著作権者:会社」

という変化です。

《発生タイプ:映画》…映画の製作会社が映画監督と契約して作らせた映画

「著作者」は映画監督(16条)、

「著作権者」は製作会社になります(29条)。

「手を動かした人:たくさん」≠「著作者:映画監督」≠「著作権者:会社」

という変化です。

《移動タイプ》…著作権を譲渡した場合

《例》ヨミは、「Dear」の歌詞の著作権をRK Musicに譲渡した。

著作権は、誰かに譲渡することもできます。

譲渡によって、

「作った人:ヨミ」=「著作者:ヨミ」≠「著作権者:RK Music」

と変化します。

音楽業界固有の事情なのですが、ほとんどの場合、作詞者や作曲者は著作権を「音楽出版社」というジャンルの会社に譲渡しています。

①作詞者・作曲者は、著作権を音楽出版社に譲渡して、楽曲を音楽出版社に管理してもらう

②音楽出版社は、楽曲を使用したい人に対して有償で利用許諾を出し、使用料を受け取る

③音楽出版社は、使用料の一部を「印税」として作詞者・作曲者に支払い、残った分を「管理手数料」として自分の収入にする

…というシステムです。

(実際には、さらに音楽出版社からJASRACやNexToneに一部の管理業務が委託されています。)

さて、楽曲の権利情報は、音楽情報検索ナビやJASRACの検索ページ、NexToneの検索ページに載っていて、誰でも自由に調べることができます。

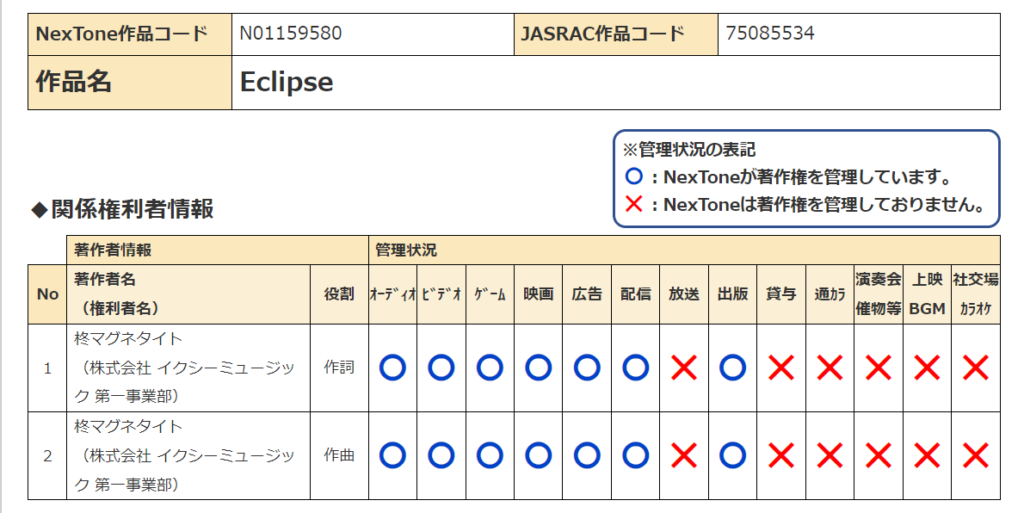

ためしに『Eclipse』と『Noise in Silence』の2曲の情報をNexToneで検索してみましょう。

【前提】楽曲の著作権は、「歌詞」と「メロディー」で別

具体例を見る前に、1つ解説を。

著作権法では、楽曲を構成する歌詞とメロディーの2つはそれぞれ個別に著作権の対象となります。

歌詞の著作権は作詞者・メロディーの著作権は作曲者のところに生まれます。

「ある楽曲をカバーして歌いたい」というときには、作詞者・作曲者両方の許諾を得る必要があります。

「ピアノカバーしたい」というときには、歌詞は使用しませんから、作曲者の許諾だけあれば大丈夫です。

ですので、『Eclipse』とか『Noise in Silence』という楽曲の権利情報は、「歌詞」「メロディー」2つの著作権の情報が出てくることになります。

Eclipse

No.1の行は歌詞の著作権、No.2の行はメロディーの著作権について書いてあります。

・この曲は柊マグネタイトPが作詞・作曲をした

・柊マグネタイトPが、歌詞の著作権もメロディーの著作権もイクシーミュージック第一事業部という音楽出版社に譲渡した

…ということがわかります。

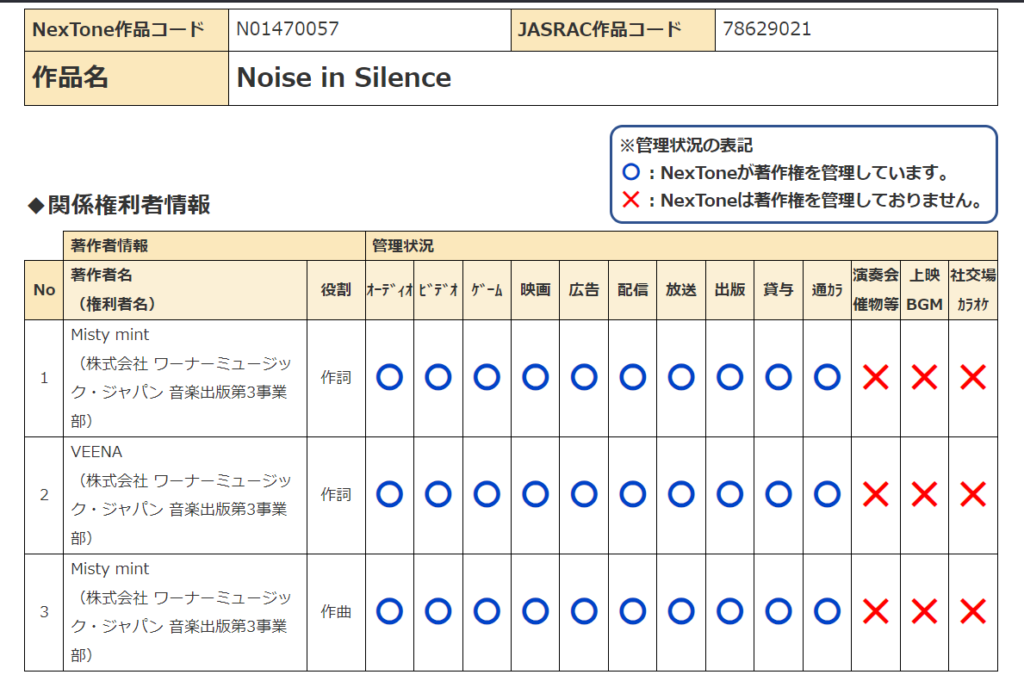

Noise in Silence

こちらでは、なぜか作詞の行が2つありますね。

この曲、Misty mint氏とVEENA氏が共同で作詞しました。

そのため、2人とも著作者です。

最初、歌詞の著作権者は2人居た、というわけです。

そして、その2人ともが歌詞の著作権を株式会社 ワーナーミュージック・ジャパン 音楽出版第3事業部という音楽出版社に譲渡していることがわかります。

(音楽出版社やレーベルの役割も含め、「VESPERBELLがメジャーデビューしたってどういうこと?」という記事をいつか出そうと思っています。途中までは執筆してあるのですが…)

[Q6]「著作権者だけができること」=「他の人ができないこと」って具体的に何?

著作権法の中でリスト化されている10個の行為です。

著作権法上の言葉をそのまま書くと

①複製 ②上演・演奏 ③上映 ④公衆送信 ⑤口述 ⑥展示 ⑦頒布 ⑧譲渡 ⑨貸与 ⑩翻案

の10個です。

何もわかりませんね。

大まかに言うと

・不特定または多数の人に見せたり聞かせたりすること(②~⑥)

・コピーしたりコピーを配ること(①,⑦~⑨)

・作品を改造したり流用して新たな作品を作ること(⑩)

…といった感じです。

もっと大雑把に言うと、なんらかの形で作品を利用することは、だいたい10個のどれかにあたります。

あと、「著作権」に似た権利に「著作者人格権」というものがあります。

「人格権」と言う名前の通り、著作者自身の名誉だったり作品に対する思いを守るための権利です。

(著作権は著作権者の権利、著作者人格権は著作者の権利、という点にご注意。)

著作者人格権の内容は6つあります。

代表的なものが

「自分の意図に反するような改変をされない権利」(同一性保持権)

…です。

著作者人格権には、3つの総則的な権利、1つの派生的な権利、2つの出版分野固有の権利、合計6つがあります。

総則的な権利

・公表権(18条)

・氏名表示権(19条)

・同一性保持権(20条)

派生的な権利

・名誉・声望を害されない権利(115条)

出版分野固有の権利

・出版物に修正・増幅を加える権利(82条)

・出版物を廃絶する権利(84条)

[Q7] [Q6]の行為を他の人がやりたいとき、どうしたら良いの?

原則として、著作権者から利用許諾を得る必要があります。

著作権法63条

1項

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2項

前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

例外として、「こういう場合は利用許諾を取らないでやって良いよ」というリストが著作権法に定められています。

たとえば

・学校の授業で使うためにコピーを配ること

・自分や家族が見るためにTVを録画すること

なんかです。

[Q8]具体的に、著作権者は他の人に対して何を要求できるの?

以下の2つです。

どちらか一方だけではなく両方を要求することもできます。

ア. 使用をやめさせる(112条1項)

イ. 勝手に使用されたことで生じた損害を賠償させる(民法709条)

なお、著作者人格権を侵害した人に対しては、アとイに加えて、下のウ. を要求できます。

ウ. 訂正etc..させる(115条)

《例》「本当は○○さんの作品です」

「私が勝手に改変しました」…という広告(謝罪文)を新聞に出させる

[Q9] [Q8]の要求を実現するにはどうしたら良いの?

たとえばあなたの作品が無断で展示会に飾られていたとします。

あなたは自分で展示会場に乗り込んで行って没収する!なんてことは許されません。

国の定める手続を行って、国に実行してもらう必要があります。

ざっくりの流れは、

①裁判などをして「自分の要求が正しい」ことを国に確定してもらう

② ①が載った書類を国の実行機関に持っていき、実行のための手続を取る

③国が実行してくれる

《例》・あなたの作品を展示会場から運び出す

・賠償金を口座からぶんどってきて、あなたに渡す

…という感じです。

[Q10]第三者が著作権や著作者人格権の侵害をやめさせたりできるの?

できません。

なぜならば、著作権や著作者人格権を行使してやめさせるかどうかは、権利者自身が自由に決めること。

自分の気分次第で許諾したり、あるいは放置・黙認する権利も持っているのです。

第三者が勝手にやめさせると、著作権者の自由を勝手に奪うことになります。

[Q11]刑罰があるって聞いたけど?

あります。

たとえば、著作権法119条では

著作権法119条

著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者~略~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と定めています。

ただし、著作権侵害の犯罪は基本的に「親告罪」とされています。

「著作権者からの告訴がないと有罪にならない、そもそも裁判も始められない」と定められているのです。

そして「告訴」とは、著作権者自身(著作者人格権侵害の場合は著作者)が警察・検察に対して「あいつが著作権を侵害した!あいつを処罰してくれ!」と申し出ることです。

著作権法123条

119条1項~略~の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

[Q12]第三者が告訴できないの?

できません。

親告罪は、

「被害者自身が処罰を望んでいないのに有罪にして処罰するのはやりすぎだよね」っていう考えに基づくものです。

なので、第三者がどう思おうと関係ありません。

[Q13・おまけ]著作権って、なんで保護されてるの?

最後に、すこし抽象的な話を。

抽象的ですが、個別の規定の「なぜ」を理解する出発点ですので、イメージを持っておくと良いです。

ある作品について、作った人に特別の権利を認め・他の人が勝手に使えなくするのは何故でしょうか?

根本的な理由は、2つあると言われています。

(以下は、島並ほか P.4~5の整理をベースにしています。)

①その作品は、作った人の一部だから

創作には、作った人の考えが強く反映されます。

その意味で「作品は作った人の人格の一部」だと言われます。

「その人の一部」だから、その人だけが自由に扱えるのは当然ということになります。

『個人が持つ権利』を保護しようという話ですので『私益』の発想です。

② 保護したほうが、文化・社会が豊かになるから

創作作品がたくさんあるほど、文化・社会は豊かになります。

しかし、創作することに何もメリットがないと、創作は活発になりません。

そのため、作った人に特別なメリットを与えることで、たくさん作品がある世の中にして、文化を豊かにしよう…という政策が必要になります。

『文化・社会を豊かにしよう』という話ですので『公益』の発想です。

日本の著作権法を含め、多くの国の著作権法や国際的な条約は、①②両方の考え方を取り入れています。

さて、②の考え方だと

・全ての権利を作者に独占させると、創作物が利用しづらい世の中になって、文化が豊かにならない

・作者に何の権利も認めないと、誰も創作物を作ろうとしない

…という風に「どこまでを作者の権利とするのが創作物を増やすのに効果的か」というバランス調整が重要になります。

(これを、どこまでを作者の権利として『保護』し、どこからを利用者が自由に『利用』できるようにするか、『保護と利用のバランス』と表現します。)

「そこまでガチガチに保護しないほうが、世の中の作品が増える」と判断される場合には、保護しないほうが良いということになります。

一方、①の考え方だと、どんな場合でも、なるべく多くの権利を作者自身に独占させるべきだ、ということになります。

このように、著作権法の制度や規定は、

①『私益』と②『公益』のバランスをどのように取るか

②『公益』のロジックの中でも『保護』と『利用』のどちらが「文化を豊かにする」という目的に合致するか

…という調整をどう行うかの問題であると言えそうです。

コメント

[…] 保護中: 切り抜き動画と著作権―【その1】知っておきたい著作権の基本 […]

[…] ートを使います。「見てもよくわかんない…」という方は、【Part 1】を読んでみてください。 […]