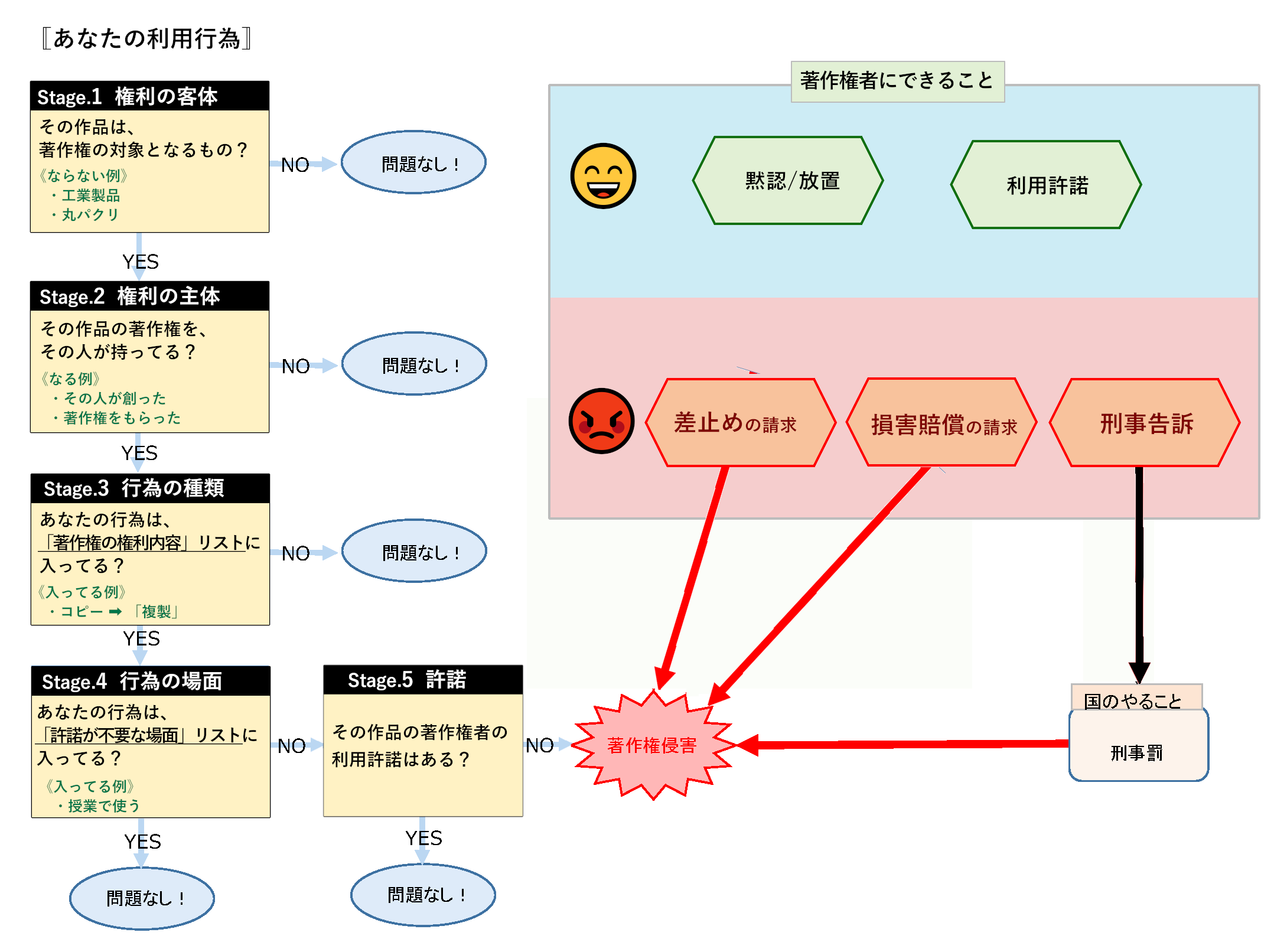

フローチャート

Q&Aで説明した内容を、コンテンツを利用する人の目線からフローチャートにまとめました。

【設定】

・あなたは他人の作品を何らかの形で使用している

(イメージしづらかったら、↓の例題を参考にしてください。)

・その作品の権利者を名乗る人から、「著作権侵害だから使用をやめろ!」と連絡が来た

あなたは、その人の言うことを聞かなければいけないでしょうか?

左上の〚あなたの利用行為〛からスタートします。

問題なし!に着いたら、その人を無視して大丈夫です。

著作権侵害に着いたら、あなたはその人の要求に応じる義務があります。

Q&A とフローチャートの対応表

〚あなたの利用行為〛

Stage 1…[Q2] [Q3]

Stage 2…[Q4] [Q5]

Stage 3…[Q6]

Stage 4・5…[Q7]

〚著作権者にできること〛…[Q8]~[Q11]

使ってみよう

このチャート、ただ眺めるよりも使ってみたほうが理解しやすいと思います。

そこで、5つの簡単な例題を用意しました。

チャートを辿りながら、どのマスの問題か?を意識して考えてみてください。

[+解説]をタップすると解説が表示されます。

※以下の解説は、あくまで「問題文に対しての」解説です。

実際のケースでは、問題文中に書いていない事情があるために結論が異なる場合があります。

【問1】

・あなたは『ニトリで買った椅子を自分で撮った写真』をツイッターアイコンにしている。

・ニトリ法務部から「うちの商品をアイコンに映すな、変えろ」とDMが来た。

チャート1マス目「その作品は著作権の対象となるもの?」の問題です。

ニトリの椅子は座るために量産されている工業製品ですので、著作権の保護対象とはなりません。

※あくまで「著作権上」保護されないだけで、意匠法などの別の法律でどうなるかはわかりません。

【問2】

・あなたは自分の愛車に、VESPERBELLの公式立ち絵をコピーしたステッカーを貼っている。

・あなたの行った痛車オフ会で、他の参加者が「それ著作権侵害だろ、今すぐ剥がせ」と言ってきた。

2マス目「その作品の著作権をその人が持ってる?」がこの問題のポイントです。

VESPERBELLの公式立ち絵の著作権は、ろるあママか、ろるあママから著作権が譲渡されている場合にはRK Musicが持っています。

(【その2】で解説しますが、著作権者はおそらくRK Musicです。)

「剥がせ!」と言ってきた人がろるあママかRK Musicの代表取締役でない限り、応じる必要はありません。

【問3】

・あなたはVESPERBELLの公式画像をダウンロードして、ヨミの顔の部分だけ切り抜いて、ツイッターにアップした。

・VESPERBELL運営から「そのツイートを消せ」とDMが来た。

[1マス目]➡️突破

VESPERBELLの立ち絵イラストは著作権の対象となるものです。

[2マス目]➡️突破

【問2】の解説で書いたとおり、VESPERBELL運営(の所属するRK Music)はイラストの著作権を持っている可能性が高いです。

ここではRK Musicが著作権を持っていると仮定しましょう。

[3マス目]

この「あなたがしたい行為は『著作権の権利内容』リストに入っているか?」がこの問題のポイントです。

イラスト(の一部)をツイッターにアップすることは、著作権法が著作権の内容として定める「公衆送信」にあたります。

したがって、RK Musicが自身の複製権・公衆送信権に基づいて削除を要求してきたら、あなたは従わなければなりません。

(余談)

RK Musicの権利を外部に行使をする権限は、通常の場合、代表取締役にあります。

VESPERBELL運営チームは代表取締役の決定に従って、あるいは代表取締役に権限を与えられて連絡してきたでしょうから、その場合にはこの連絡はRK Musicとしての権利行使だと考えて問題ないでしょう。

その通り、複製です。

イラストをPCやスマホにダウンロードすることは、「複製」にもあたります([3マス目]突破)。

しかし、単に自分が鑑賞したりする目的でのダウンロードには、例外的に権利者の許諾は不要です(私的使用目的のための複製・30条)。

そのため4マス目でストップして終わり…と思いきや、終わりません。

私的使用目的のために複製したものを別の目的で使用した場合、たとえ複製した時点では本当に私的使用の目的しかなかったとしてもその複製は私的使用目的ではないとみなされます(目的外使用・49条)。

つまり、複製には原則通り権利者の許諾が必要であったことになります。

したがって、4マス目も突破します。

【問4】

・あなたは高校の先生(担当教科:現代文)である。

・あなたは、期末試験でヨミが作詞した『Dear』の歌詞を全文掲載して出題し、

【問】「花束を贈るわ」とはどういう意味か?

…という問題と出した。

・ヨミが「恥ずかしいから止めろ!」と叫んでいる。

[1マス目]➡️突破

楽曲の歌詞は、それ単独で著作物として保護されます。

[2マス目] ➡️ストップ

実は、Dearの歌詞の著作権はヨミからRK Musicに譲渡されたため、RK Musicが持っています。

移動タイプの例外ですね。

(JASRACやNexToneや「音楽権利情報検索ナビ」で検索してみてください。)

ですので、著作権者ではないヨミが「やめろ!」と言っても聞く義務はありません。

ですが、実はこの問題で聞きたいポイントは「仮にヨミが著作権を持っていた場合」の先にあります。

ですので、ここからはヨミが著作権を持っている体で進めます。

[3マス目] ➡️突破

歌詞を試験用紙にプリントアウトすることは「複製」にあたります。

[4マス目]

この「『許諾が不要な場合』リストに入ってる?」がこの問題のポイントです。

資格試験・入学試験や期末試験で使うためにプリントアウトする場合、著作権法36条により、著作権者の許諾を得る必要がないと定められています。

【問5】

・あなたはVESPERBELLのライブ『RUMBLING』をリアルタイムで配信視聴している。

・カスカさんがすっごい変顔に写ってるスクリーンショットが撮れたので、その場でツイッターにアップした。

・1時間後、VESPERBELL運営から「イメ損なので消してください」とDMが来た。

[1マス目]➡️突破

ライブの配信映像は著作権の対象です。

[2マス目]➡️突破

RK Musicが著作権を持っています。

[3マス目]➡️突破

スクリーンショットを撮影し・アップする行為は複製・公衆送信にあたります。

[4マス目]➡️突破

「許諾が不要な場合」リストに該当するものはありません。

[5マス目]

この「著作権者の許諾はある?」がこの問題のポイントです。

VESPERBELL運営は「ライブ配信中・アーカイブ中は、スクリーンショットの撮影・共有OKです!」と言っていましたね。

したがって「許諾あり」ということになります。

著作権者であるRK Music自身が「やっぱ消して」と言ってるのだから、許諾を撤回しているはずだ、と見ることも出来ます。

もしRK Musicの許諾の撤回が有効であれば、許諾はないため、著作権侵害ということになりそうです。

法律の形式論的には、この問題を

(1)一般論として、許諾は著作権者の意思のみで撤回できるか?

(2) (1)がYESだとして、不特定多数に対して許諾を出しておいて特定の者に対してだけ事後的に許諾を撤回することは許されるのか?

(3) (2)もYESだとして、許諾を撤回されたらすぐに著作権侵害となるのか?

…という3段階に分けることができそうです。

法律の実質論的には、

・許諾を(条件によっては)単なる善意・サービスとして行っている著作権者に撤回を認めないのは可哀想では?

・自由に撤回を認めると、許諾があることを前提に二次創作等を行っている利用者が急に著作権侵害になってしまって可哀想では?

・単に意地悪をするために撤回するような場合でも、その著作権者の意思は保護するべきか?

…という考慮要素が問題になります。

以下の説明では、最終的な回答を出すことができていません。

皆さまの考察の役に立つかもしれない関連知識を整理しておきます。

(1)利用許諾は、著作権者の意思のみで撤回できるか?

※利用許諾の法的性質(契約/相手のある単独行為/相手のない単独行為 いずれか)ごとに検討しています。

法的性質論の詳細については【Part 2】{中編}の

+応用【参考】上の説明は正しいか? ~なぜ・いつ利用許諾には効果があるのか~

をご参照ください。

一般的な撤回の可否

◆利用許諾が契約である場合◆

どんな場合に契約を終了・解除ないし解約できるか、という契約の解釈の問題になりそうです。

契約の中で終了・解除にどんな条項を定めるかは、公序良俗等に反しない限り、自由に決められます。

しかし、条項について当事者の(黙示含む)合意を認定できないような場合もあり得ます。

そのとき、典型契約のように補充規定が用意されていないため、何らかの規範を創造する必要があります。

(私見)

特に無償での利用許諾であれば、使用貸借の終了(民法597条)・解除(598条)の規定を参考にできるのではないでしょうか。

すなわち、

●利用許諾において明示・黙示に予定されている期間がある場合

➥その期間は撤回できない

(理由)

・「その期間は利用できる」という期待は保護されるべき

・著作権者も「その期間は使わせてあげる」ことを前提に許諾を出している

●利用許諾において特段の期間が予定されていなかった場合

➥いつでも撤回できる

(理由)

・無償の利用許諾はあくまで著作権者が「サービス」で提供しているので、著作権者にいつまでも損をする(著作権を行使できないこと)ことを強要すべきではない

・期間が予定されている場合とは異なり、利用者の合理的な期待もない

ということになります。

◆利用許諾が単独行為である場合◆

利用許諾は許諾を受ける側の意思に関係なく成立しますから、契約のような「当事者の合意の解釈と補充規定」という枠組では撤回の可否を判断できません。

民法上の単独行為について撤回が認められるか見てみましょう。

●相手方のいる単独行為

・子の認知

➥撤回はできない(し、取消や無効主張できる場合も限定されている)

・契約の解除権にもとづく解除

➥撤回はできない(民法540条2項)。

・取消し一般・追認一般

➥取消し・追認の効果は確定的に発生するため、撤回はできないと解されている

●相手方のいない単独行為

・相続の承認および放棄

➥撤回はできない(民法919条)

・所有権の放棄

➥不明

・遺言

➥民法の定める遺言の方式に従って自由に撤回ができる(1022条)。

このように、多くの場合で撤回が制限されています。

「相手方のいる単独行為」では、自由に撤回できるとすると相手方の地位が不安定になることが考慮されていると考えられます。

「相手方のいない単独行為」のなかでも相続の承認・放棄は、他の相続人の相続分を変えることになるため、その影響が考慮されていると考えられます。

遺言が自由に撤回できるのは、遺言の効力が生じるのは「死んだとき」であるため、それまでに撤回しても誰かの地位を不安定にすることがないからであると考えられます。

ここでは、「これくらい遺産をもらえるであろう」という期待までは保護されていないということになります。

このように、単独行為の撤回を認めるか否かは、他人の保護されるべき法的地位を変化させるかどうかを中心に判断されているようです。

(私見)

「ご自由にご利用ください」宣言の撤回について、既に利用している人はともかく、まだ利用していない人に「保護されるべき法的地位」が発生しているとは考えられません。

ですので、一般論として撤回そのものを認めないとする必要はないはずです。

また、上で述べているように、利用許諾は「著作権者が善意で負担してあげている」という場合があり、そのような場合にまで一律で撤回を制限するのは不公平であると思います。

(もしそんなことになったら、利用許諾を出してくれることも減るでしょう。)

ですから、撤回が認められる場合もあるべきです。

したがって、

撤回は認められるが、その効果が制限される場合がある

(撤回ができない/撤回しても相手方に効力が及ばない/著作権侵害に基づく権利行使が制限される)

…とし、いかなる場合に撤回の効果が制限されるかを考えるほうが適当ではないでしょうか。

(2)不特定多数に対して許諾を出しておいて、特定の者に対してだけ事後的に許諾を撤回することは許されるのか?

(3)許諾を撤回されたらすぐに著作権侵害となるのか?

この(2)と(3)は、論理的には別個の問題ですが、実質的には連動した問題です。

この問題の実質的なポイントは

「一度OKと言っておきながら、勝手な理由で「消せ」と言うのは都合が良すぎない?」

という点にあります。

もし「都合が良すぎる」ためツイートを消す義務は認めるべきではない、となったとき、

「許諾の撤回は認められないから、ツイートを消す義務がない」

「許諾は有効に撤回されたが、まだ掲載していても著作権侵害にあたらないから、ツイートを消す義務がない」

…と、(2)(3)どちらの構成でも処理可能だからです。

実際に、使用貸借の裁判例では、

「解約申入れが権利の濫用になるため解約が成立しない」

「解約申入れによって契約は終了しているが、立ち退き請求は権利の濫用になるため認められない」

どちらの構成もあるようです。

さて、この問題について参考となる裁判例があります。

簡単に事案を説明すると、

- Xというソフトウェア制作会社があった。

- Xの取締役の一人、Aが、ソフトウェア制作会社Yを作った。

- Yの業務はすべてXからの受注で、Xが外注する業務の8割はYに発注するなど、Yは実質的にXの一部署であった。

- Xの開発した業務管理システムソフトをYが使用していた。

- 特に契約書などは作成しなかった

- XとYの関係が悪化したため、XがYに対して、「この業務管理システムソフトの使用をやめろ!」と請求した

…という感じです。

裁判所は、「XはYに黙示的に利用許諾を出していた」と認定したうえで、下のように判示しました。

企業で使用される業務管理システムを他のソフトウェアに移行するには相応の準備期間を要すること,本件インストールの許諾が,原被告間のそれまでの友好的関係を前提としたものであって,一定の継続的使用についての期待が生じていたことなどからすると,無償の許諾といえども,許諾者の撤回により直ちにその使用の継続が著作権侵害等を構成する違法なものとなるとみるべきではなく,上記のようなシステムの移行等のための相当期間内の本件プログラム等の使用は,なお使用許諾の範囲内のものというべきである。

(大阪地判平成27年5月28日(平成25(ワ)10396))

この裁判例は、

- 黙示の利用許諾を認めた

- 利用許諾の法的性質は明らかにしなかった

- 原告と被告の関係性の悪化を理由とする、利用許諾の一方的な撤回を認めた

- 撤回の意思表示があっても、その状況によっては、撤回がされた後も相当期間中は撤回前の利用許諾の範囲内と見るべきであるとした

- したがって「利用許諾のある利用だから著作権侵害はない」とした

…という法律構成を採用しています。

つまり(3)の問題として処理をしています。

(以下、私見)

この事例は

・原告が平成25年1月に、被告の利用を問題視する発言をし、裁判所に無断使用の証拠の保全申立てをした

・被告は平成25年11月まで、原告が著作権を有するプログラムを使用した

という流れです。

もし、平成25年1月の時点で利用許諾の撤回を認めないとすると、その後「ここで改めて撤回の意思表示がされた」「その撤回は法律上認められる」というポイントがない限り、現在まで利用許諾があり続けるということになってしまいます。

そこまで適法な利用を認めるというのは行き過ぎでしょう。

そのため、「平成25年1月の時点で有効な撤回があった」としたうえで、11月までの利用について「有効な撤回があってもなお著作権侵害による責任は負わない」と言える法的構成を採用する必要があります。

その構成としては「11月までは利用許諾が及ぶから著作権侵害ではない」とするか「11月までの著作権侵害について権利行使するのは権利の濫用だ」とするかのどちらかでしょう。

どちらの構成が適切か考えます。

著作権侵害は、単に著作権者に対する損害賠償責任を負うだけでなく、刑事的にも(少なくとも構成要件レベルでの一般的な)違法性があることになります。

本件の1月~11月までの期間の使用を「違法な著作権侵害」と評価することは不適切でしょうから、「著作権侵害ではない」と言うために「1月に明示的な利用拒絶があっても、なお11月までは利用許諾が及ぶ」と判断するのが適切であるように思います。

したがって、

(3)撤回が有効であってもなお著作権侵害とならない場合がある

と考えるべきでしょう。

さて、この事案では(3)の構成を認めるべきでした。

それでは、これを一般化して、全ての事案を(3)で処理することはできないでしょうか?

もしできるのであれば、

(2)一般的には利用許諾の撤回は認められるが、認められない場合がある

という理論構成は不要であると言えます。

これを考えるには、使用貸借についての事例のなかで、「信義則に反するから/権利の濫用だから解約申入れをすることができない」とした裁判例を分析しつつ、利用許諾でも同じことが言えないか検討するのが良い方法であるように思えます。

・・・が、そこまで手が及びません。

このあたりが私の考察の限界です。

最後に ―【Part 2】の予告―

次の記事からは、いよいよ、VESPERBELLの切り抜き動画について具体的に検討します。

・VESPERBELLの配信アーカイブ動画について、誰に・どんな権利があるか?

・切り抜き動画は↑の著作権とどういう関係にあるか?

・RK Musicが公開している二次創作ガイドラインには、なぜ・どんな拘束力があるのか?

・もし切り抜き動画で著作権を侵害してしまったら、どうなるのか?

このあたりに関心のある方は、是非またお付き合いください。

コメント

[…] 保護中: 切り抜き動画と著作権―【その1】知っておきたい著作権の基本 […]

[…] ートを使います。「見てもよくわかんない…」という方は、【Part 1】を読んでみてください。 […]